必修問題の過去問

第106回午後:第12問

キューブラー・ロス,E.(Kübler-Ross,E.)による死にゆく人の心理過程で第2段階はどれか。

1: 死ぬことへの諦め

2: 延命のための取り引き

3: 死を認めようとしない否認

4: 死ななければならないことへの怒り

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第13問

下血がみられる疾患はどれか。

1: 肝囊胞(liver cyst)

2: 大腸癌(colorectal cancer)

3: 卵巣癌(ovarian cancer)

4: 腎盂腎炎(pyelonephritis)

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第15問

飛沫感染するのはどれか。

1: 疥癬(scabies)

2: コレラ(cholera)

3: A型肝炎(hepatitis A)

4: インフルエンザ(influenza)

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第16問

水痘(varicella)の症状はどれか。

1: 耳下腺の腫脹

2: 両頰部のびまん性紅斑

3: 水疱へと進行する紅斑

4: 解熱前後の斑状丘疹性発疹

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第18問

ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に対して払いのけるような動作をする」と定義されるのはどれか。

1: Ⅰ-3

2: Ⅱ-20

3: Ⅲ-100

4: Ⅲ-300

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第19問

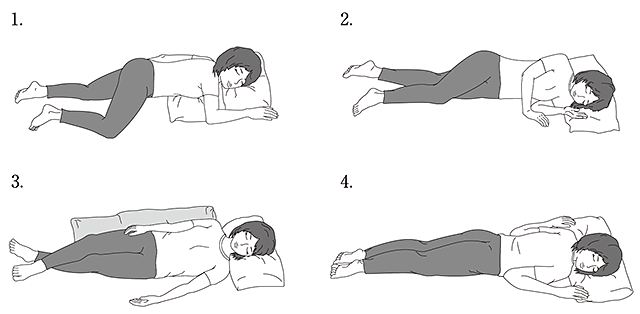

グリセリン浣腸を実施する際、腸管穿孔の危険性が最も高い体位はどれか。

1: 立位

2: 仰臥位

3: 腹臥位

4: 左側臥位

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第22問

針刺し事故によって感染するのはどれか。

1: RSウイルス

2: B型肝炎ウイルス

3: ヘルペスウイルス

4: サイトメガロウイルス

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第23問

氷枕の作り方で適切なのはどれか。

1: 氷を隙間なく入れる。

2: 濡れたタオルで覆う。

3: 内部の空気は残しておく。

4: 水漏れがないことを確認する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第24問

一次救命処置時の成人への胸骨圧迫の深さで適切なのはどれか。

1: 2〜3cm

2: 5〜6cm

3: 8〜9cm

4: 11〜12cm

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第25問

災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。

1: 脱臼(dislocation)

2: 気道熱傷(burn of the respiratory tract)

3: 足関節捻挫(ankle sprains)

4: 過換気症候群(hyperventilation syndrome)

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第1問

平成25年(2013年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。

1: 12.4

2: 112.4

3: 312.4

4: 512.4

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第2問

平成25年(2013年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉(sexually transmitted disease)報告数で最も多いのはどれか。

1: 性器クラミジア感染症(genital chlamydiosis )

2: 尖圭コンジローマ(condyloma acuminatum )

3: 性器ヘルペス(genital herpes)

4: 淋菌感染症(gonococcal infection)

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第3問

平成25年(2013年)の国民医療費はどれか。

1: 約400億円

2: 約4,000億円

3: 約4兆円

4: 約40兆円

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第4問

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。

1: 45歳以上

2: 55歳以上

3: 65歳以上

4: 75歳以上

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第6問

標準的な発育をしている乳児の体重が出生時の体重の約2倍になる時期はどれか。

1: 生後3か月

2: 生後6か月

3: 生後9か月

4: 生後12か月

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する