基礎看護学の過去問

第105回午後:第72問

日本人の食事摂取基準(2015年版)で、身体活動レベルⅠ、70 歳以上の男性の日の推定エネルギー必要量はどれか。

1: 1,450 kcal

2: 1,850 kcal

3: 2,000 kcal

4: 2,200 kcal

5: 2,500 kcal

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第73問

触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

1: 血圧計は患者の心臓の高さに置く。

2: マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。

3: 150 mmHgまで加圧して減圧を開始する。

4: 加圧後に1拍動当たり2~4mmHgずつ減圧する。

5: 減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第84問

前腕の内側中央部に創部がある患者で、創部のガーゼがずれないよう固定をする必要がある。伸縮性のある巻軸包帯を使う場合に適切なのはどれか。 2つ選べ。

1: 創の部位から巻き始める。

2: 包帯を伸ばした状態で巻く。

3: 前腕部の巻き方は螺旋帯とする。

4: 手関節から肘関節まで巻く。

5: 巻き終わりは環行帯とする。

- 答え:3 ・5

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第37問

根拠に基づいた看護<EBN>で最も適切なのはどれか。

1: 患者の好みは参考にしない。

2: 先輩看護師の行動を模倣する。

3: 研究論文の有用性を検討する。

4: 既存の看護業務基準を遵守する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第38問

患者の状態と看護師のコミュニケーションの方法との組合せで正しいのはどれか。

1: 構音障害 ──── 発音を促す

2: 聴力障害 ──── 後方から声をかける

3: 認知症(dementia) ─── 患者のペースに合わせて話す

4: 失語 ──── 言葉の誤りを繰り返し訂正する

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第39問

フィジカルアセスメントにおいて触診で判断するのはどれか。

1: 腱反射の有無

2: 瞬目反射の有無

3: 腸蠕動運動の有無

4: リンパ節の腫脹の有無

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第40問

針刺し事故対策で最も適切なのはどれか。

1: 針刺し部位を消毒液に浸す。

2: 注射針のリキャップを習慣化する。

3: 事故の当事者を対象にした研修を行う。

4: 使用済みの針は専用容器に廃棄することを徹底する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第41問

片麻痺のある患者の歩行介助で正しいのはどれか。

1: 患者の患側に立つ。

2: 靴底は摩擦が少ないものを準備する。

3: 杖を使用する場合は杖を持つ側で介助する。

4: 階段を昇る場合は患側下肢から昇るように指導する。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第44問

Aさん(59歳、男性)は、糖尿病(diabetes mellitus)で内服治療中、血糖コントロールの悪化を契機に膵癌(pancreatic cancer)と診断され手術予定である。HbA1c 7.0 % のため、手術の7日前に入院し、食事療法、内服薬およびインスリンの皮下注射で血糖をコントロールしている。Aさんは、空腹感とインスリンを使うことの不安とで、怒りやすくなっている。 Aさんに対する説明で適切なのはどれか。

1: 「手術によって糖尿病(diabetes mellitus)は軽快します」

2: 「術後はインスリンを使用しません」

3: 「少量であれば間食をしても大丈夫です」

4: 「血糖のコントロールは術後の合併症を予防するために必要です」

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第45問

冠動脈バイパス術<CABG>後5時間が経過したとき、心囊ドレーンからの排液が減少し、血圧低下と脈圧の狭小化とがあり、「息苦しい」と患者が訴えた。 最も考えられるのはどれか。

1: 肺梗塞(pulmonary infarction)

2: 不整脈(arrhythmia)

3: 心筋虚血

4: 心タンポナーデ

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第46問

Aさん(48歳、男性)は、直腸癌(rectal cancer)のため全身麻酔下で手術中、出血量が多く輸血が行われていたところ、41 ℃に体温が上昇し、頻脈となり、血圧が低下した。麻酔科医は下顎から頸部の筋肉の硬直を確認した。既往歴に特記すべきことはない。 この状況の原因として考えられるのはどれか。

1: アナフィラキシー

2: 悪性高熱症(malignant hyperthermia)

3: 菌血症(bacteremia)

4: 貧血

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第47問

慢性副鼻腔炎(chronic sinusitis)についての説明で適切なのはどれか。

1: 1週間の内服で症状が軽減すれば受診の必要はない。

2: 発症後1週は空気感染の危険性がある。

3: 眼窩内感染を起こす危険性がある。

4: 透明の鼻汁が特徴的である。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第48問

過活動膀胱(overactive bladder)の説明で正しいのはどれか。

1: 尿意切迫感がある。

2: 失禁することはない。

3: 水分を制限して治療する。

4: 50 歳台の有病率が最も高い。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

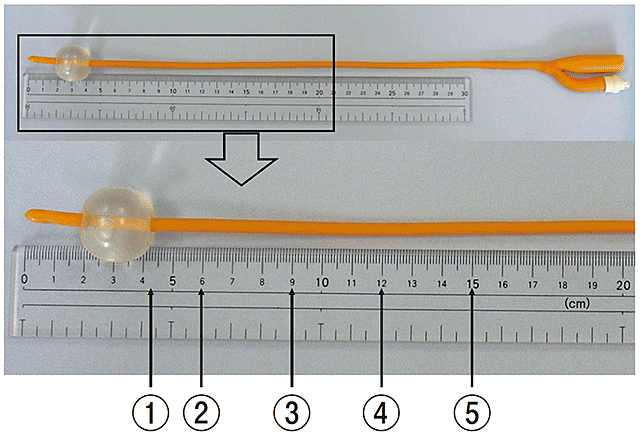

第105回午前:第71問

膀胱留置カテーテルの写真を図に示す。 成人女性に膀胱留置カテーテルが挿入されている場合、体内に留置されている長さで最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第72問

Aさん(60歳、男性)は、胃癌(gastric cancer)の手術目的で入院した。大動脈弁置換術を受けた既往があり、内服していたワルファリンをヘパリンに変更することになった。 確認すべきAさんの検査データはどれか。

1: PT-INR

2: 赤血球数

3: 白血球数

4: 出血時間

5: ヘモグロビン値

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第73問

膀胱癌(bladder cancer)のため尿路ストーマを造設する予定の患者への説明で適切なのはどれか。

1: 「尿道の一部を体外に出して排泄口を造ります」

2: 「尿意を感じたらトイレで尿を捨てます」

3: 「ストーマの装具は毎日貼り替えます」

4: 「ストーマに装具を付けて入浴します」

5: 「水分の摂りすぎに注意が必要です」

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第39問

看護師の業務で正しいのはどれか。

1: グリセリン浣腸液の処方

2: 褥婦への療養上の世話

3: 酸素吸入の流量の決定

4: 血液検査の実施の決定

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第40問

サーカディアンリズムを整えるための援助で適切なのはどれか。

1: 毎朝同じ時刻に起床するよう促す。

2: 日中はカーテンを閉めておくよう促す。

3: 昼寝の時間を 2〜3 時間程度とるよう促す。

4: 就寝前に温かいコーヒーを摂取するよう促す。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する