成人看護学の過去問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、夫と1歳の娘との3人で暮らしている。25歳のときに潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)と診断され、内服治療を続けてきた。Aさんは27歳で出産後、職場に復帰していたが3か月前から排便回数が増え、便に血液が混入するようになった。1週前から下痢が1日8~10 回あり、腹痛や発熱もみられ、外来受診したところ、潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)の再燃のため入院することになった。身長158.2 cm、体重40.2 kg。体温38.3℃、脈拍92/分、血圧108/76 mmHgであった。血液検査データは、赤血球340万/μL、白血球9,800/μL、Hb 7.8 g/dL、アルブミン2.5 g/dL、CRP 5.5 mg/dL。

第105回午後:第93問

入院後10日、Aさんの状態は改善し、経腸成分栄養剤300 mL/日(1kcal/mL)が開始された。Aさんは「入院前も自分なりには気を付けていたつもりだったけど、また悪くならないようにするには退院後はどうしたらいいのかしら」と話した。 このときのAさんへの説明で最も適切なのはどれか。

1: 「仕事は今までどおりで大丈夫です」

2: 「下痢が続いたら炭水化物を減らしてください」

3: 「経腸成分栄養剤600 mL で1日分の栄養が確保できます」

4: 「悪化のきっかけになるようなことがなかったか一緒に考えてみましょう」

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

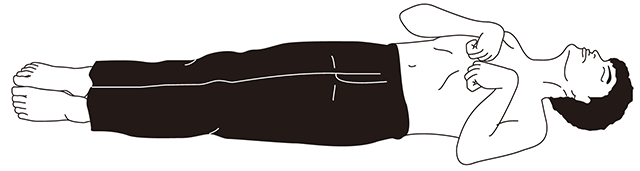

Aさん(48歳、男性)は、横断歩道を歩行中に乗用車に衝突され、救命救急センターに搬送された。搬送時、呼びかけに開眼せず、四肢の筋緊張が亢進していた。呼吸数30/分、脈拍60/分、血圧142/98 mmHgであった。右側頭部と右肩甲骨部の擦過傷以外に目立った外傷はなかった。

第105回午後:第94問

搬送時のAさんの様子を図に示す。Aさんの状態はどれか。

1: 項部硬直

2: 除脳硬直

3: 除皮質硬直

4: 間代性けいれん

5: 強直性けいれん

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第96問

術後14 日。Aさんの意識レベルはジャパン・コーマ・スケールⅠ-2で、左上下肢に軽度の麻痺と左の視空間失認とがある。Aさんは座位を保持し、自力で食事を摂ることが可能となったが、左側の食べ物を残す様子がみられる。車椅子への移乗は看護師の介助が必要であるが、1人でベッドから降りようとする。Aさんは右利きである。 このときの適切な看護はどれか。

1: 離床センサーを設置する。

2: 右側を意識するように促す。

3: 食器をAさんの左側に配置する。

4: 残した食事は看護師が介助して口に運ぶ。

5: 視空間失認が改善してから歩行訓練を開始する。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

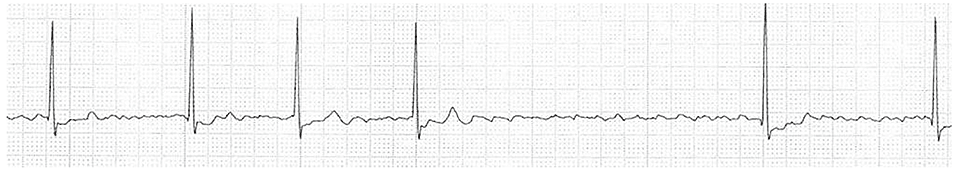

第104回午前:第87問

心電図を下に示す。所見として正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1: R-R 間隔の不整

2: 細動波の出現

3: QRS 波の消失

4: ST の上昇

5: 陰性 T 波

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第88問

喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。 2 つ選べ。

1: 誤嚥をしやすい。

2: 咀嚼がしにくい。

3: においが分かりづらい。

4: 高い音が聞こえにくい。

5: 飲み込んだ食物が鼻に逆流しやすい。

- 答え:3 ・5

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(54 歳、男性)は、10 年前に心筋梗塞 (myocardial infarction) を発症し、 2 年前に慢性心不全 (chronic heart failure) と診断され外来受診を続けてきた。 1 週前からトイレ歩行時に息苦しさがあり、 4 日前から夜に咳と痰とがみられ眠れなくなっていた。本日、A さんは定期受診のため来院し、心不全 (heart failure) の増悪と診断され入院した。入院時、体温 36.3 ℃、呼吸数 24/分、脈拍 96/分、整で、血圧 124/72 mmHg であった。心エコー検査で左室の駆出率 28 %であった。体重は 1 週間で 4 kg 増加し下肢の浮腫がみられる。

第104回午前:第91問

このときの A さんのアセスメントで適切なのはどれか。

1: ショック状態の可能性が高い。

2: 左心不全 (left heart failure) の症状はみられない。

3: NYHA 心機能分類のⅠ度に該当する。

4: 浮腫は右心不全 (right heart failure) の症状によると考えられる。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第92問

A さんの咳嗽を軽減する方法で最も適切なのはどれか。

1: 起坐位を保つ。

2: 腹式呼吸を促す。

3: 部屋の湿度を 30 %に保つ。

4: 超音波ネブライザーを使用する。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第93問

入院治療により A さんの症状は改善し、 2 日後に退院予定である。退院後の受診についての説明で最も適切なのはどれか。

1: 「夜間の咳で受診する必要はありません」

2: 「体温が 38.0 ℃以下なら受診の必要はありません」

3: 「今回のように体重が増加したときは受診してください」

4: 「仕事から帰って足に浮腫がみられたら受診してください」

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(52 歳、男性)は、 5 年前に健康診断で高血圧を指摘されていたが、そのままにしていた。 5 年ぶりに健康診断を受けたところ尿蛋白+で、内科を受診し腎機能障害を指摘された。A さんは、身長 160 cm、体重 56 kg であり、体温 36.1 ℃、呼吸数18/分、脈拍 64/分、整で、血圧 166/96 mmHg であった。血液検査データは、Hb9.3 g/dL、アルブミン 3.6 g/dL、クレアチニン 2.3 mg/dL、HbA1c 5.6 %、K 3.9mEq/L、推算糸球体濾過量〈eGFR〉25 mL/分/1.73 m2 であり、特に自覚症状はなく、浮腫はみられない。

第104回午前:第94問

腎機能の悪化によるものと考えられるデータはどれか

1: 体 重

2: 血清カリウム値

3: ヘモグロビン値

4: 血清アルブミン値

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第95問

A さんは、慢性腎臓病 (chronic kidney disease) ステージ 4 と診断され、精査目的で入院した。「特に症状がないのに腎臓が悪いと言われて本当に驚いたよ。高血圧が関係していると医師に言われたけれど、どういうことですか」と A さんが看護師に尋ねた。A さんへの説明で適切なのはどれか。

1: 「高血圧で尿が少なくなり腎臓を悪くします」

2: 「高血圧が続くと腎臓の濾過機能が低下します」

3: 「高血圧では腎臓病の症状が現れにくくなります」

4: 「腎臓の機能がさらに低下すると血圧は低くなります」

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第96問

現時点で A さんに起こる危険性が高いのはどれか。

1: 低リン血症

2: 血糖値の上昇

3: 虚血性心疾患 (ischemic heart disease)

4: 甲状腺機能亢進症 (hyperthyroidism)

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第49問

放射線治療による放射線宿酔 (radiation sickness) について正しいのはどれか。

1: 晩期合併症である。

2: 食欲不振が出現する。

3: 皮膚の発赤が特徴的である。

4: 症状は 1 か月程度持続する。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第50問

呼吸困難を訴えて来院した患者の動脈血液ガス分析は、pH 7.32、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉72 Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉50 Torr、HCO3- 26.0 mEq/L であった。このときのアセスメントで適切なのはどれか。

1: 肺胞低換気

2: 過換気症候群 (hyperventilation syndrome)

3: 代謝性アシドーシス

4: 呼吸性アルカローシス

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第51問

A さん(50 歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。A さんは十二指腸潰瘍 (duodenal ulcer) の既往がある。このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。

1: Romberg〈ロンベルグ〉徴候

2: Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

3: Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候

4: Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第52問

A さん(48 歳、女性)は、卵巣癌 (ovarian cancer) の腹膜播種性転移で亜イレウス状態になった。栄養療法のために、右鎖骨下静脈から中心静脈カテーテルの挿入が行われたが、鎖骨下動脈を穿刺したため中止された。処置直後の胸部エックス線撮影で異常はなかったが、 4 時間後、A さんは胸痛と軽い呼吸困難を訴えた。最も考えられるのはどれか。

1: 血胸 (hemothorax)

2: 肺炎 (pneumonia)

3: 肺転移

4: 胸膜炎 (pleuritis)

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第53問

A さん(42 歳、男性、会社員)は、 1 人で暮らしている。毎日、たばこを 20 本吸い、缶ビールを 3 本飲んでいた。A さんは週末にラグビーをした後、帰りに焼肉を食べるのを楽しみにしている。高尿酸血症 (hyperuricemia) で治療を受けることになり、尿酸排泄促進薬が処方された。缶ビールを 1 本に減らしたが、尿酸値が高い状態が続いている。身長 172 cm、体重 67 kg。その他の血液検査データに異常はない。A さんへの生活指導で最も適切なのはどれか。

1: 禁煙

2: 体重の減量

3: 過度な運動の回避

4: 蛋白質摂取の禁止

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第54問

Raynaud〈レイノー〉現象のある患者への指導で正しいのはどれか。

1: 頻繁に含嗽をする。

2: 日傘で紫外線を防止する。

3: 洗顔のときは温水を使用する。

4: 筋力を維持するトレーニングを行う。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第55問

脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか。

1: 前日に側頭部の剃毛を行う。

2: 検査 30 分前まで食事摂取が可能である。

3: 検査中は患者に話しかけない。

4: 穿刺部の末梢側の動脈の拍動を確認する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第56問

A さん(59 歳、男性)は、経尿道的前立腺切除術後 1 日で、強い尿意を訴えているが腹部超音波検査で膀胱に尿は貯留していない。A さんは、体温 36.9 ℃、脈拍88/分、血圧 128/86 mmHg であった。尿は淡血性で混濁はなく蓄尿バッグ内に 3時間で 350 mL 貯留している。この状態で考えられるのはどれか。

1: 尿道狭窄

2: 尿路感染症 (urinary tract infection)

3: 膀胱刺激症状

4: 膀胱タンポナーデ

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第76問

自己管理を行う上で自己効力感を高める支援として最も適切なのはどれか。

1: 自己管理の目標はできるだけ高くする。

2: 必要な知識をできるだけ多く提供する。

3: 自己管理の方法で不適切な点はそのたびに指摘する。

4: 自己管理で改善できた点が少しでもあればそれを評価する。

5: 対象者が自己管理できない理由を話したときは話題を変える。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する