第110回午後第38問の類似問題

第105回午後:第73問

触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

1: 血圧計は患者の心臓の高さに置く。

2: マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。

3: 150 mmHgまで加圧して減圧を開始する。

4: 加圧後に1拍動当たり2~4mmHgずつ減圧する。

5: 減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。

- 答え:4

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午前:第21問

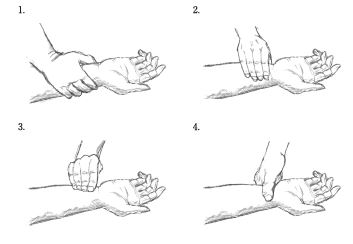

成人の静脈血採血で適切なのはどれか。

1: 採血部位から2、3cm中枢側に駆血帯を巻く。

2: 血管の走行に合わせ60度の角度で刺入する。

3: 採血後は刺入部位を圧迫しながら抜針する。

4: 刺入部位は5分以上圧迫し、止血する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午前:第37問

成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

1: 10~20度

2: 30~40度

3: 50~60度

4: 70~80度

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第24問

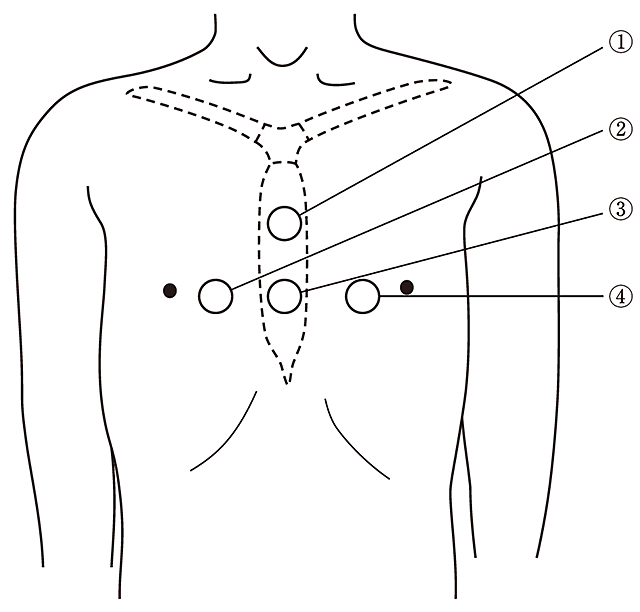

一次救命処置時の成人への胸骨圧迫の深さで適切なのはどれか。

1: 2〜3cm

2: 5〜6cm

3: 8〜9cm

4: 11〜12cm

- 答え:2

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午前:第46問

動脈性外出血の止血帯を用いた間接圧迫法について適切なのはどれか。

1: 圧迫開始時刻を記載する。

2: 幅が 1 cmの止血帯を用いる。

3: 動脈圧より低い圧を加える。

4: 圧迫は 2時間に 1回緩める。

- 答え:1

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第25問

成人の静脈血採血で通常用いられる注射針の太さはどれか。

1: 14G

2: 18G

3: 22G

4: 26G

- 答え:3

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午前:第37問

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定する方法で適切なのはどれか。

1: 同じ指で24時間連続で測定する。

2: マニキュアをしたままで測定する。

3: 装着部位に冷感がある場合は温める。

4: 指を挟んだプローブはテープで固定する。

- 答え:3

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午前:第58問

幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

1: 胸骨中央下部を圧迫する。

2: 実施者の示指と中指とで行う。

3: 1分間に60回を目安に行う。

4: 1回の人工呼吸につき3回行う。

- 答え:1

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午前:第22問

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

1: 外頸静脈

2: 大腿静脈

3: 大伏在静脈

4: 肘正中皮静脈

- 答え:4

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午後:第40問

四肢の動脈性外出血に対する止血法で適切なのはどれか。

1: 出血部位を心臓より高く保つ。

2: 止血帯は幅1cm未満を用いる。

3: 止血帯は連続して4時間使用する。

4: 出血部位を動脈圧より低い圧で圧迫する。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第107回午後:第22問

静脈血採血の方法で正しいのはどれか。

1: 駆血帯を巻いている時間は2分以内とする。

2: 針の刃面を下に向けて血管内に刺入する。

3: 静脈内に針を刺入したら強く内筒を引く。

4: 針を抜いてから1分程度の圧迫止血を行う。

- 答え:0

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200ml、出血量480ml、尿量980mlであった。

第102回午後:第91問

手術直後の血圧72/34mmHg、心拍数110/分、心係数2.0l/分/m2、肺動脈楔入圧20mmHgであったため、大動脈からカテーテルが挿入されて大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉が行われている。 Aさんへの看護で適切なのはどれか。

1: 四肢に抑制帯を使用する。

2: 背部の清拭を禁忌とする。

3: 両足背動脈の拍動を確認する。

4: Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉体位にする。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

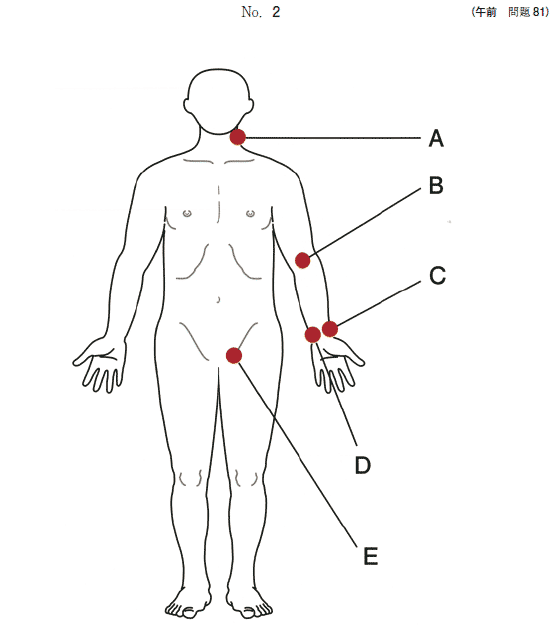

第110回午前:第81問

成人の人体図(別冊No.2)を別に示す。 意識清明で不整脈arrhythmiaのある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第44問

前腕部からの動脈性の外出血に対する用手間接圧迫法で血流を遮断するのはどれか。

1: 鎖骨下動脈

2: 腋窩動脈

3: 上腕動脈

4: 橈骨動脈

- 答え:3

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第102回午後:第88問

乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 心拍数110/分は正常である。

2: 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

3: バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

4: 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

5: 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

- 答え:1 ・5

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午前:第20問

一般検査時の採血に最も用いられる静脈はどれか。

1: 上腕静脈

2: 大腿静脈

3: 大伏在静脈

4: 肘正中皮静脈

- 答え:4

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第88問

加齢に伴う心血管系の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 心拍数の増加

2: 左室壁の肥厚

3: 収縮期血圧の上昇

4: 圧受容機能の亢進

5: 刺激伝導系の細胞数の増加

- 答え:2 ・3

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する