第106回午前第102問の類似問題

Aさん(38歳、男性、会社員)。両親と3人暮らし。25歳のころに双極性障害(bipolar disorder)と診断された。3か月前から気分が落ち込み夜も眠れず、食欲もなくなり仕事を休むことが多くなってきた。無力感を感じるようになり、休職して精神科病棟に任意入院した。入院後は1日中ベッドで横になって過ごし、他の患者との交流もみられない。看護師が話しかけても簡単な返事をするだけで無表情である。食事は病室で摂取しており、摂取量は少ない。

第106回午前:第110問

入院後4週が経過した。昨日は、午前中ホールに1回出てきたが、すぐに病室に戻ってしまった。今朝、看護師がホールに出てきたAさんに「おはようございます」 と声を掛けたところ、「おはよう」と答えただけで病室に戻ってしまった。夕方には他の患者とも会話をしたり、一緒にテレビを見たりするようになった。看護師が気分について尋ねると「まだ死にたい気持ちが残っている」と話した。 このときのAさんの状態のアセスメントとして正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 過活動である。

2: 気分には日内変動がある。

3: 自分に注目して欲しいと思っている。

4: 行動の回復と感情の回復に差が生じている。

5: 看護師に声を掛けられたことに怒りを感じている。

- 答え:2 ・4

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らしで、他県に住んでいる長男家族がいる。腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能であり、畑で野菜をつくることを趣味としている。

第105回午後:第99問

Aさんは、買い物の途中で急に強い腰痛が出現して動けなくなり、入院した。入院後1日。腰痛は軽減したが「また痛くなりそうで怖い。家に戻りたいけど心配です」と話す。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 「痛くなれば、また入院して治療しましょう」

2: 「入院が長引くと、もっと動けなくなりますよ」

3: 「1人暮らしが心配なら息子さんと同居したらいかがですか」

4: 「自宅でも痛みが強くならないような生活の工夫を考えましょう」

- 答え:4

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午後:第47問

Aさん ( 26歳、男性 )は、大量服薬による急性中毒が疑われ、午後 9時 30分に救急搬送された。呼吸状態と循環動態に異常はないが、意識は低下している。付き添って来た Aさんの母親は「午後 8時に夕食を終えて息子は部屋に戻りました。午後 9時にお風呂へ入るよう声をかけに部屋に行ったら、倒れていたんです。息子はうつ病 (depression)で通院中でしたが、最近は症状が落ち着いていました」と話す。 このときの対応で適切なのはどれか。

1: 気管内挿管を行う。

2: 咽頭を刺激して吐かせる。

3: 胃酸分泌抑制薬を投与する。

4: Aさんの母親にどんな薬を内服していたかを尋ねる。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(72歳、男性)。妻と2人暮らし。朝6時に、妻が一緒に寝ていたAさんの様子がおかしいことに気付き、救急車を呼んだ。Aさんは病院に搬送された。病院到着時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉 II-10。右片麻痺および失語がみられる。Aさんのバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数20/分、心拍数110/分、血圧150/90mmHg。身長160cm、体重60kg。頭部CTで明らかな異常所見はなく、頭部MRIを行う予定である。

第107回午後:第118問

Aさんは翌日の2時に尿意があり、自然排尿があった。8時に「昨夜は後陣痛の痛みが強くて眠れませんでした。おっぱいを飲ませたら、後陣痛がさらに強くなって、汗が出てきました」と言う。子宮底の高さは臍高、子宮は硬く触れ、血性悪露が中等量みられる。Aさんのバイタルサインは、体温37.0℃、脈拍68/分、血圧125/70mmHgであった。 このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

1: 授乳を促す。

2: 入浴を勧める。

3: 骨盤底筋体操を指導する。

4: 鎮痛薬の使用を医師に相談することを伝える。

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第102回午前:第16問

成人女性に一時的な導尿を行う際に、カテーテルを挿入する長さはどれか。

1: 1〜3cm

2: 5〜7cm

3: 9〜11cm

4: 18〜20cm

- 答え:2

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(57歳、男性)は、妻(55歳)と長女(28歳)の3人暮らし。4年前に直腸癌(rectal cancer)と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部のがん疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院した。主治医からAさんと家族に余命4か月程度と告知され、Aさんは「痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない。自宅で好きなことをして過ごしたい」と話している。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、痛みがなければ日常生活動作<ADL>は、ほぼ自立している。

第109回午前:第115問

Aさんは退院後に訪問診療と訪問看護を利用することになり、今後の支援の方向性を確認するため、退院前にAさんと家族も参加するカンファレンスを開催した。 カンファレンスで確認する内容で最も優先度が高いのはどれか。

1: 看取りの場所

2: ストーマパウチの交換方法

3: 訪問リハビリテーションの必要性

4: 退院後の生活でAさんが行いたいこと

- 答え:4

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん( 1歳 0か月、女児)は、つかまり立ちをしようとしてテーブルの上に手をかけたところ、熱い味噌汁の入ったお椀(わん) をひっくり返して前胸部と右前腕に熱傷 (burn) を負 ったため母親とともに救急外来を受診した。来院時、 Aちゃんは、体温 36.8℃、呼吸数 36/分、心拍数 120/分、血圧 90/60 mmHgであり、機嫌が悪く泣いている。

第103回午前:第104問

Aちゃんは、創部の処置と経過観察のため入院した。処置室で点滴静脈内注射と創部の処置を医師 1人と看護師 2人で行うことになった。看護師が Aちゃんの母親に同席するよう促すと「かわいそうで見ていられるか不安です」と話した。母親のつらさを受け止めた後の対応で適切なのはどれか。

1: 「Aちゃんがかわいそうですよ」

2: 「Aちゃんはもっとつらいですよ」

3: 「Aちゃんが頑張る姿を見届けるべきですよ」

4: 「Aちゃんにとってお母さんが支えになりますよ」

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん (42歳、男性)は、全身倦怠感を訴え病院を受診したところ、肝機能障害が認められ内科に入院した。Aさんは大量飲酒を長期間続けており、アルコール依存症(alcohol dependence)が疑われた。内科医からの依頼で精神科医が診察をしたときは、Aさんは意識清明で見当識障害はなかった。妻とは不仲であり、半年前に仕事で大きなトラブルがあったため、朝から飲酒するようになり飲酒量はさらに増えていた。

第105回午前:第114問

その後、薬物治療によって興奮は改善した。肝機能も改善し、夜間もよく眠れるようになったため、退院が決定した。 Aさんに対する退院時の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 「仕事は辞めましょう」

2: 「断酒会に参加しましょう」

3: 「集団精神療法を受けましょう」

4: 「飲酒しない日を週1日設けましょう」

5: 「生活行動を家族に記録してもらいましょう」

- 答え:2 ・3

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で 2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。

第109回午前:第95問

Aさんは、3か月前に 末期腎不全(end-stage renal failure)の状態で腎代替療法(血液透析)が必要であると腎臓内科の医師から説明された。シャント造設のための入院を予定していたが、仕事が忙しく延期となっていた。1週前から感冒症状があり、体重増加、全身浮腫、全身A怠感、呼吸苦が出現したため、緊急入院となった。透析用のカテーテルを挿入し、緊急血液透析を行った。 入院時の身体所見:体重73kg(1週間で4kg増加)血圧178/105 mmHg。 入院時の検査所見:Hb 9.5g/dL、血清尿素窒素72mg/dL、血清クレアチニン9.0mg/dL、血清カリウム6.8mEq/L、血清ナトリウム138.5mEq/L。 緊急入院時のAさんの胸部エックス線写真(別冊No. 5)を別に示す。Aさんが緊急血液透析となった病態で正しいのはどれか。

1: 貧血(anemia)

2: 心不全(heart failure)

3: 低カリウム血症(hypokalemia)

4: 低ナトリウム血症(hyponatremia)

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(73歳、女性)は夫(73歳)と2人暮らし。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病Parkinson diseaseと診断され、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn - Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅢ、要介護1である。夫が付き添い神経内科外来に月1回、杖歩行で通院している。外来受診のとき、Aさんは足がすくんで転びやすくなったことを主治医に相談し、レボドパ〈L-dopa〉を1日4回に増量して様子を見ることになった。Aさんと夫は薬の副作用〈有害事象〉について外来看護師に尋ねた。

第111回午前:第117問

3か月後、Aさんは「夫は家事を楽しんでいるようで助かっていますが、友人と外出したいと言っています。私も最近は転ぶこともなくなったので、身体を動かしたり、レクリエーションに参加してみたいです」と訪問看護師に話した。 訪問看護師がAさんに提案するサービスで最も適切なのはどれか。。

1: 通所介護

2: 訪問介護

3: 訪問入浴介護

4: 短期入所生活介護

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(25歳、初産婦)は、妊娠 40週0日に3,600 gの女児を正常分娩した。出血量は 250 ml、持続した出血はない。分娩後、 Aさんは児を見て「かわいい」と言い、授乳している。乳管口の開口数は左右 1本ずつである。分娩 2時間後、子宮底の位置は臍下 1横指で、硬度は良好であった。

第103回午前:第109問

産褥 1日。Aさんは「トイレに行ったら、小さい血の塊が 1個出ました」と訴えた。看護師が観察すると、 Aさんは、体温 36.5℃、脈拍 60/分であった。子宮底の位置は臍上 1横指で、硬さは昨日より軟らかくなっていた。乳管口の開口数は左右 2本ずつである。このときの Aさんへの対応で優先度が高いのはどれか。

1: 人工乳を勧める。

2: 腹部の温罨法をする。

3: ベッド上の安静を勧める。

4: 子宮底の輪状マッサージをする。

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。

第105回午後:第120問

避難から3週後、Aちゃん家族は仮設住宅に移動が決定し、両親は忙しくしている。Aちゃんは1人で過ごすことが多く、絵本を持ってぼんやりとしていることが多い。母親からAちゃんの様子がいつもと違うと看護師に相談があった。 母親への対応で最も適切なのはどれか。

1: 引っ越しすることを説明するよう促す。

2: スキンシップの時間を増やすように促す。

3: すぐに専門医の外来を受診するよう促す。

4: 子どもの反応は母親の関わりが原因だと話す。

- 答え:2

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第38問

ベッド上での排便の介助時に使用した手袋を手から取り外すタイミングで適切なのはどれか。

1: 肛門周囲の便を拭き取った後

2: 排便後の患者の寝衣を整えた後

3: ベッド周囲のカーテンを開けた後

4: 使用した物品を汚物処理室で片づけた後

- 答え:1

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。

第110回午前:第91問

手術までの自宅でのAさんの過ごし方で、優先して指導すべき内容はどれか。

1: 食事制限

2: 足趾の運動

3: ベッド上安静

4: 体位変換の方法

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、経産婦)は、夫(35歳)と長男のB君(3歳)との3人暮らし。これまでの妊娠経過に異常はなかった。20時に体重3,150gの男児を正常分娩した。分娩所要時間は6時間30分、分娩時出血量は480mLであった。第1度会陰裂傷のため、縫合術を受けた。その他の分娩の経過に問題はなかった。

第107回午後:第108問

さらに2週が経過し、Aさんは鎮咳薬の服用をやめる意思を強く固め、今後の依存症の治療について真剣に考えるようになった。Aさんの父親はAさんが幼少期のころ死亡しており、Aさんは母親と2人で暮らしていた。母親は週2回面会に来て、Aさんに対して小さな子どもに接するように世話をしていた。担当看護師が母親と今後のことについて話すと、母親は「私が何とかします。私しかこの子の力になってあげられないのです。本当はもっとAにしっかりして欲しい。でも、そう言うとAは怒ってしまいます」と話した。 担当看護師の母親への声かけで適切なのはどれか。

1: 「親戚で頼りになる方はいませんか」

2: 「なるべく怒らせないようにすることが大切です」

3: 「お母さんは今までどおりの関わりで良いですよ」

4: 「Aさんが自分で自分のことをできるようにサポートしていきましょう」

- 答え:4

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じたため、父親と救急外来を受診した。エックス線撮影の結果、右側の上腕骨顆上骨折supracondylar fracture of humerusと診断され、非観血的整復とギプス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。

第110回午前:第105問

退院時、A君は「明日から学校に行けるかな」と看護師に質問した。看護師は、学校には行けることを伝えた後、学校生活における注意点を説明することにした。 A君への説明で適切なのはどれか。

1: 「右手の指は使わないでね」

2: 「ギプスは濡れても大丈夫だよ」

3: 「ギプスをぶつけないようにしてね」

4: 「体育の授業は休まなくてもいいよ」

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(38歳、男性)。23時ころ、徒歩で来院した。Aさんは胸を押さえ苦しそうに待合室で座っており、救急外来の看護師が声をかけると、Aさんは日本語を少し話すことができ、外出中に急に胸が痛くなったと話した。Aさんは英語は話せないようだった。Aさんは日本語学校の学生であり、Aさんの指定した番号に電話したところ、Aさんの妻につながり、日本語でのコミュニケーションが可能であった。妻は1時間後に病院に到着できるということだった。この病院には、夜間にAさんの母国語を話せる職員はいなかった。

第107回午前:第112問

医師の診察までに救急外来の看護師が行う対応として適切なのはどれか。

1: Aさんの在留資格を確認する。

2: Aさんの母国の大使館に連絡する。

3: Aさんの理解度に応じた日本語で症状を聴取する。

4: 妻が来院するまでAさんに待合室で待ってもらう。

- 答え:3

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

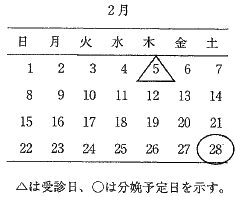

Aさん(30歳、初産婦)はX年2月5日に妊婦健康診査のために来院した。X年2月のカレンダーにAさんの受診日と分娩予定日を示す。

第111回午前:第103問

看護師は、医師からAさんの母子健康手帳に受診時の妊娠週数と日数を記入するよう依頼された。 Aさんの受診時の妊娠週数および日数で正しいのはどれか。

1: 妊娠35週5日

2: 妊娠35週6日

3: 妊娠36週5日

4: 妊娠36週6日

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(50歳、男性)は、双極性障害(bipolar disorder)で、これまでにうつ状態と躁状態で入院歴がある。会社員の兄と2人で暮らしている。3か月前から服薬を中断するようになり、気分が沈みはじめ、1週前から朝起きられなくなった。2日前から1日中ベッドの中にいるようになったため、兄に付き添われて入院した。入院時は亜昏迷状態で、発語はほとんどなく、自力での歩行が困難なほど脱力が強かった。入院後、三環系抗うつ薬が開始された。

第102回午前:第100問

入院当日の看護として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 発語を促す。

2: 入浴を促す。

3: 食物形態を工夫する。

4: 個室への入室を勧める。

5: レクリエーションへの参加を勧める。

- 答え:3 ・4

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午後:第88問

交通事故によって脊髄損傷(spinal cord injury)で入院した下肢に麻痺のある成人患者。 職場復帰に向けて、看護師が患者に説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己導尿は自宅で行う。

2: 仕事中は飲水を制限する。

3: 車椅子には体圧分散マットを使用する。

4: 残業する場合の休憩時間は不要である。

5: 職場の担当者に自分の病気について伝える。

- 答え:3 ・5

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する