第102回午前第31問の類似問題

第103回午前:第1問

日本の平成 23年(2011年)における出生数に最も近いのはどれか。

1: 55万人

2: 105万人

3: 155万人

4: 205万人

- 答え:2

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午前:第1問

労働力調査による労働力人口の令和元年(2019年)平均に最も近いのはどれか。

1: 4,800万人

2: 5,800万人

3: 6,800万人

4: 7,800万人

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第1問

日本の平成25年(2013年)における男性の平均寿命はどれか。

1: 70.21年

2: 75.21年

3: 80.21年

4: 85.21年

- 答え:3

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

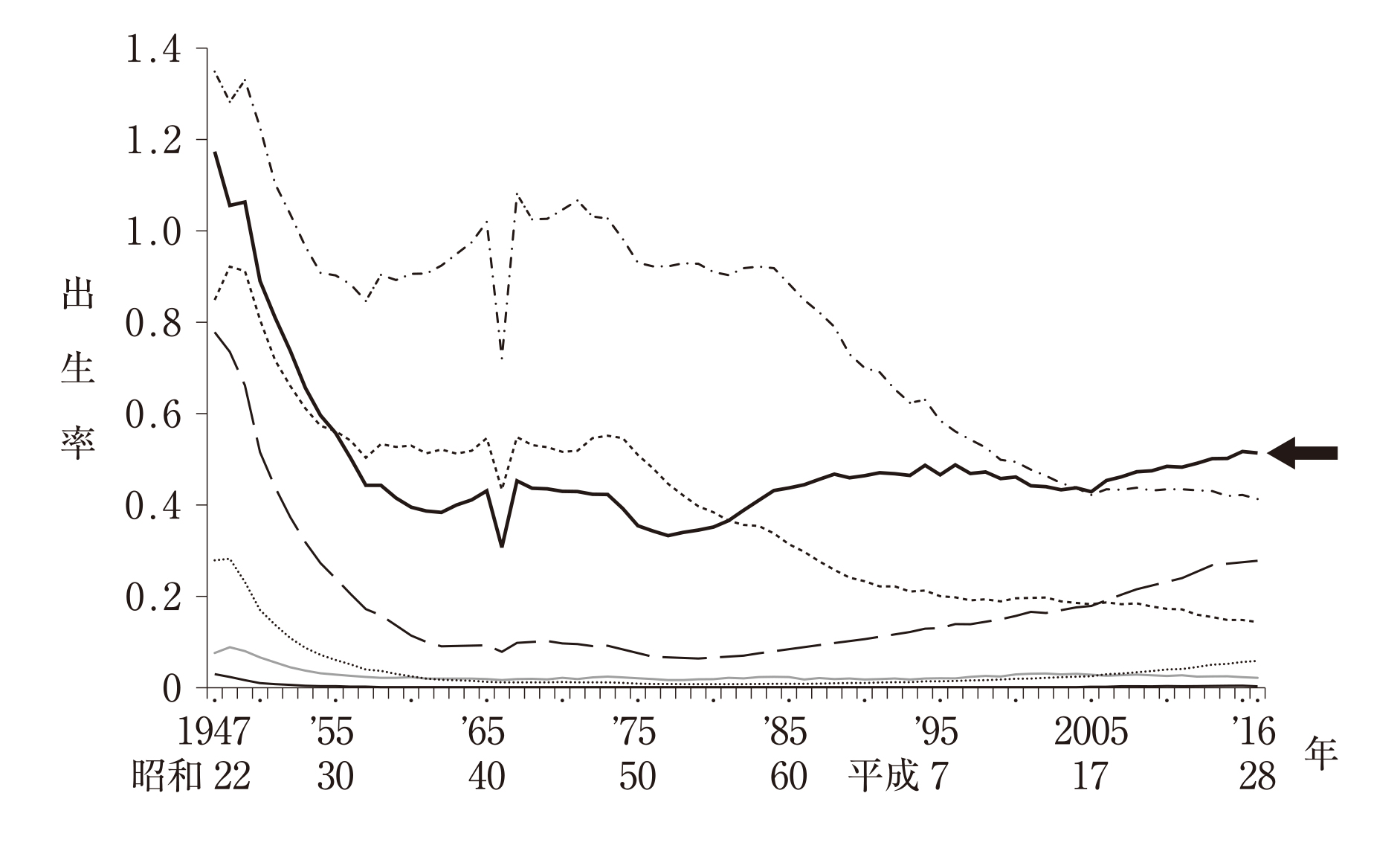

第108回午前:第64問

日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。 図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

1: 20〜24歳

2: 25〜29歳

3: 30〜34歳

4: 35〜39歳

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午前:第75問

平成26年(2014年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。

1: 23.4歳

2: 25.4歳

3: 27.4歳

4: 29.4歳

5: 31.4歳

第111回午前:第32問

日本の平成30年(2018年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。

1: 女性の死因の第3位は老衰である。

2: 男性の死因の第3位は肺炎pneumoniaである

3: 女性の平均寿命は89年を超えている。

4: 男性の平均寿命は83年を超えている。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第2問

日本の平成24年(2012年)の国民健康・栄養調査における男性の喫煙習慣者の割合はどれか。

1: 14.10%

2: 34.10%

3: 54.10%

4: 74.10%

- 答え:2

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午前:第75問

2015年の経済協力開発機構(OECD)の報告書の日本に関する記述で正しいのはどれか。

1: 喫煙率が最も低い。

2: 高齢化率が最も高い。

3: 人口千人当たりの病床数が最も少ない。

4: 国内総生産(GDP)に対する医療費の割合が最も高い。

- 答え:2

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午後:第29問

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

1: 患者調査

2: 国勢調査

3: 国民生活基礎調査

4: 国民健康・栄養調査

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午前:第70問

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

1: 性別は女性が多い。

2: 続柄は子が最も多い。

3: 年齢は70〜79歳が最も多い。

4: 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

- 答え:1

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第54問

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。

1: 20%

2: 40%

3: 60%

4: 80%

- 答え:3

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第1問

平成29年(2017年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。

1: 77年

2: 82年

3: 87年

4: 92年

- 答え:3

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午後:第50問

平成25年(2013年)の高齢者の地域社会への参加に関する意識調査で、高齢者が参加している活動のうち割合が最も多いのはどれか。

1: 教育・文化

2: 子育て支援

3: 生涯・就業

4: 健康・スポーツ

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第58問

地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。

1: 都道府県を単位として構築することが想定されている。

2: 75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。

3: 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。

4: 地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。

- 答え:3

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午前:第8問

日本の平成25年(2013年)における家族の世帯構造で最も少ないのはどれか。

1: 単独世帯

2: 三世代世帯

3: 夫婦のみの世帯

4: 夫婦と未婚の子のみの世帯

- 答え:2

- 科目:必修問題

- 類似問題を見る

- この問題について報告する