第101回午後第54問の類似問題

第111回午後:第41問

成人の後腸骨稜からの骨髄穿刺で正しいのはどれか。

1: 仰臥位で行う。

2: 穿刺時は深呼吸を促す。

3: 骨髄液吸引時に痛みが生じる。

4: 終了後、当日の入浴は可能である。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第102回午後:第39問

成人の腸骨の骨髄穿刺で適切なのはどれか。

1: 穿刺前6時間は絶食とする。

2: 穿刺は仰臥位で行う。

3: 穿刺時は深呼吸を促す。

4: 穿刺後、穿刺部位は圧迫止血する。

- 答え:4

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午後:第44問

経皮的腎生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。

1: 検査中の体位は仰臥位とする。

2: 穿刺時にくり返し深呼吸をする。

3: 検査後はベッド上安静とする。

4: 検査後2日間は禁食にする。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第100回午後:第60問

髄液検査のための腰椎穿刺を受ける患者への対応で適切なのはどれか。

1: 穿刺時の患者の体位は背筋を伸ばした側臥位にする。

2: 穿刺時は患者に上肢のしびれがないかを尋ねる。

3: 検査後は患者の頭痛や吐き気に注意する。

4: 検査後30分が過ぎたら自由に動いてよいと話す。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第105回午後:第74問

待機的に行う食道静脈瘤硬化療法について正しいのはどれか。

1: 全身麻酔下で行う。

2: 前日に下剤を内服する。

3: 治療後48時間の安静が必要である。

4: 治療翌日の朝から常食を開始する。

5: 治療後に胸部痛が出現する可能性がある。

- 答え:5

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

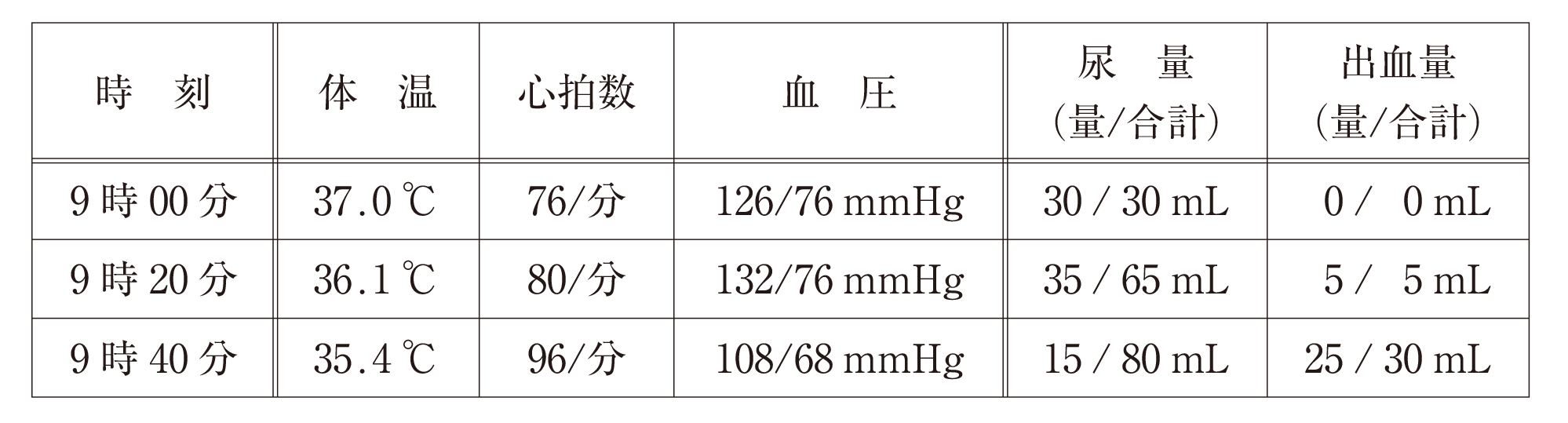

第107回午後:第42問

成人男性に対する全身麻酔下の膵頭十二指腸切除術が時に開始されてから40分間の経過を表に示す。 9時40分の時点で、間接介助の看護師が医師に確認の上、実施することとして適切なのはどれか。

1: 輸血を準備する。

2: 下半身を心臓より高くする。

3: 加温マットの設定温度を上げる。

4: 次の尿量測定を40分後に実施する。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第43問

死後の処置について最も適切なのはどれか。

1: 体内に挿入したチューブ類の除去は家族同席で行う。

2: 枕の高さを低くし開口を防ぐ。

3: 死亡後 2 時間以内に行う。

4: 口腔内は吸引しない。

- 答え:3

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(59歳、女性)は、午前2時ころにバットで殴られたような激しい頭痛を自覚し、嘔吐した。午前4時、Aさんは、頭痛を我慢できなくなったために、家族に付き添われて救急搬送され、緊急入院した。入院時、ジャパン・コーマ・スケール 〈JCS〉Ⅰ-1、四肢の麻痺を認めない。

第101回午後:第99問

開頭術後24時間が経過した。JCSⅠ-2。体温 37.5 ℃。脈拍 88/分、血圧 138/84 mmHg。呼吸数18/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(酸素吸入3l/分)。脳室ドレナージが行われている。Aさんへの看護で適切なのはどれか。

1: 両腋窩を冷やす。

2: 酸素吸入を中止する。

3: 起き上がらないように説明する。

4: 痛み刺激を与えて意識レベルを確認する。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第52問

脊髄造影について正しいのはどれか。

1: 検査前の食事制限はない。

2: 造影剤を硬膜外腔に注入する。

3: 検査中のけいれん発作に注意する。

4: 検査後は水平仰臥位で安静を保つ。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(50歳、男性、会社員)は半年ほど前から労作時に胸痛と呼吸困難感があり、狭心症angina pectorisと診断され内服治療を受けている。本日明け方から胸部に圧迫感があった。出勤途中に強い胸痛を自覚し、自ら救急車を要請した。救急外来到着時のバイタルサインは、体温35.8℃、呼吸数30/分、脈拍112/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(酸素2L/分)。意識は清明。12誘導心電図はV1~V4でST上昇、Ⅱ、Ⅲ、aVF でST低下がみられた。

第111回午後:第93問

その後、Aさんは経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を受けた。帰室時のバイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分、脈拍58/分、整、血圧80/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(酸素1L/分)。顔面は蒼白、冷汗を認めた。意識は清明である。 このとき看護師が最初に行うことはどれか。

1: 側臥位にする。

2: 除細動器の準備を行う。

3: 穿刺部の出血の有無を確認する。

4: 鎮痛薬の処方を医師に相談する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(52歳、男性)は、 2か月で体重が7kg減少した。 2か月前から食事のつかえ感があるため受診した。検査の結果、胸部食道癌(thoracic esophageal cancer)と診断され、手術目的で入院した。

第101回午後:第95問

右開胸開腹胸部食道全摘術と胃を用いた食道再建術とが行われた。術後、人工呼吸器が装着され、術後2日目の朝に気管チューブを抜管し、順調に経過していたが、術後3日目に左下葉の無気肺(atelectasis)となった。Aさんは痰を喀出する際に痛そうな表情をするが「痛み止めはなるべく使いたくない。我慢できるから大丈夫」と話す。無気肺(atelectasis)を改善するために適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 離床を促す。

2: 胸式呼吸を勧める。

3: 左側臥位を勧める。

4: 鎮痛薬の使用を勧める。

5: 胸腔ドレーンをクランプする。

- 答え:1 ・4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午前:第43問

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

1: 胸腔穿刺 ー 胸骨体第2肋間

2: 腹腔穿刺 ー 剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

3: 腰椎穿刺 ー 第1・2腰椎間

4: 骨髄穿刺 ー 後腸骨稜

- 答え:4

- 科目:基礎看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200ml、出血量480ml、尿量980mlであった。

第102回午後:第93問

術後4日。人工呼吸器を離脱し、意識は清明である。経鼻酸素によって酸素飽和度は正常範囲を維持している。左前腕の点滴チューブからカテコラミンが少量投与され、循環機能は安定している。この日の夜、急にAさんの独り言が多くなり、「天井に虫がいる」、「怖いから家に帰る」と繰り返し、点滴チューブを引っ張る動作が見られ、翌朝までほとんど眠っていなかった。 術後5日の看護で適切なのはどれか。

1: 家族の面会を制限する。

2: 天井の虫は幻覚であると説明する。

3: モーニングケア後に睡眠薬を与薬する。

4: 点滴チューブを病衣の袖に通して見えないようにする。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(45 歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌 (rectal cancer) と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。

第104回午後:第92問

術後 1 日。順調に経過し、A さんは離床が可能になった。腹腔内にドレーンが 1 本留置され、術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。看護師が A さんに痛みの状態を尋ねると、A さんは「まだ傷が痛いし、今日は歩けそうにありません」と話す。このときの対応で最も適切なのはどれか。

1: 体動時に痛む場合は歩行しなくてよいと説明する。

2: 歩行には看護師が付き添うことを提案する。

3: 歩行練習を 1 日延期することを提案する。

4: 鎮痛薬の追加使用を提案し歩行を促す。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第107回午前:第41問

全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。

1: 「口から息を吸って鼻から吐く練習をしてください」

2: 「手術の直前に下剤を飲んでもらいます」

3: 「手術中はコンタクトレンズをつけたままで良いです」

4: 「麻酔の際は喉に呼吸用の管を入れます」

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

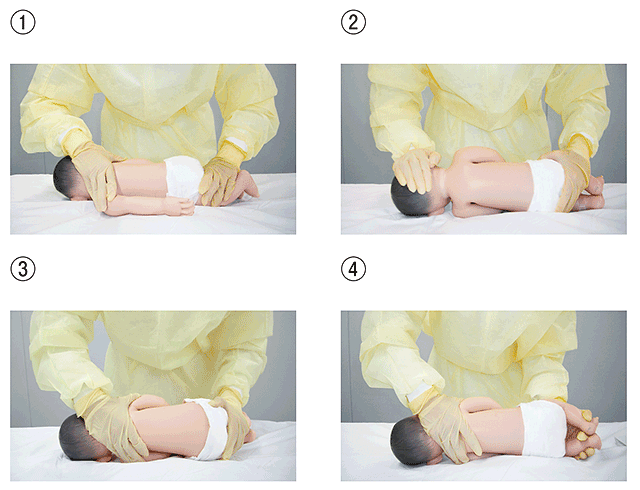

第101回午前:第67問

腰椎穿刺における乳児の体位と看護師による固定方法の写真①〜④を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打した。疹痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、右上腕骨顆上骨折(supracondylar fracture of the humerus)と診断され、治療のために入院した。

第102回午前:第116問

入院後2日。全身麻酔下で骨接合術が施行され、再び上腕から手関節までシーネ固定を行った。術後の全身状態は安定しており、夕食から食事が開始された。 このときのA君の食事摂取の方法で最も適切なのはどれか。

1: 側臥位で摂取する。

2: 流動食を摂取する。

3: 左手を使って摂取する。

4: 右手を使って摂取する。

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(58歳、男性)、建築作業員。趣味はジョギングで毎日5kmを走っている。 55歳のときに肺気腫(pulmonary emphysema)を指摘されている。1か月前から咳嗽が続いて止まらないため、自宅近くの病院を受診した。胸部エックス線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の結果、右下葉に肺癌(lung cancer)が見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20歳から喫煙歴があり、肺気腫(pulmonary emphysema)を指摘されるまで1日40本程度吸っていた。

第102回午前:第92問

術後2日。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、Aさんは咳嗽時や体動時に苦痛表情をしている。 看護師の対応として適切なのはどれか。

1: 体動を少なくするように指導する。

2: 創部のガーゼの上から温罨法を行う。

3: 鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。

4: 胸腔ドレーンの吸引圧について医師と検討する。

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。 現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症hypertrophic pyloric stenosisが疑われ入院した。 身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。 検査所見:白血球9,600/μL。Na131mEq/L、K3.4mEq/L、Cl86mEq/L、CRP0.1mg/dL。

第110回午後:第102問

入院後3日。Aちゃんは全身状態が安定し、全身麻酔下で腹腔鏡を用いた粘膜外幽門筋切開術(Ramstedt〈ラムステッド〉手術)を受けた。 術後の看護で適切なのはどれか。

1: 授乳前後の排気

2: 人工乳への変更

3: 予防接種の計画立案

4: 腸管の縫合不全の観察

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、初産婦) は、夫(30歳) と2 人暮らし。妊娠25週4日に妊娠糖尿病(GDM)(gestational diabetes mellitus)と診断され、インスリンの自己注射を行っている。胎位が骨盤位であったため妊娠38週2日に予定帝王切開術を受け、3,050g の男児を出産した。麻酔は脊髄くも膜下麻酔で、術中の経過に異常はなく、出血量は480mLであった。弾性ストッキングを着用している。児Apgarr(アプガー)スコアは1分後 8点、5分後10点。児のバイタルサインは直腸温37.3℃、呼吸数45/分、心拍数154/分、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)99%であった。

第108回午後:第107問

手術後1日。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、脈拍68/分、血圧124/66mmHg であった。排ガスはあるが、排便はない。Aさんは膀胱留置カテーテルの抜去後、看護師に付き添われ歩いて室内のトイレに行った。排尿後、すぐにベッドに横になった。Aさんは「起き上がってから頭が痛くなりました。めまいやふらつきはありませんでした」と看護師に話す。子宮底の高さは臍高、子宮は硬く触れ、血性悪露が中等量みられた。後陣痛はない。 Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1: 手術前から着用している弾性ストッキングを脱がせる。

2: 腹部の冷罨法を行う。

3: 床上排泄を促す。

4: 水分摂取を促す。

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する