第103回午前第103問の類似問題

午前9時頃、震度5強の地震が発生した。二次救急医療機関の救命救急病棟に勤務する看護師は、自身の身の安全を確保し、揺れが収まると病院の災害発生時のマニュアルに沿って行動を開始した。病棟には人工呼吸器を使用中の患者が1人、輸液ポンプを使用中の患者が3人、酸素療法中の患者3人が入院している。

第111回午後:第116問

発災から3時間後、地震後に発生した火災現場付近から救出されたA君(6歳)と母親のBさん(32歳)の2人が搬送されてきた。A君は避難時に転倒し、左肘関節付近の腫脹と疼痛を訴えていた。バイタルサインに異常はない。Bさんは避難する際にA君が煙に巻き込まれそうになるところをかばい、髪の一部と鼻毛の一部が焦げていた。右頰部に2cm×2cm、右上肢に5cm×10cmの紅斑と水疱を認める熱傷burnを負っていた。バイタルサインに異常はないが、熱傷burn部位の疼痛を訴えていた。 トリアージの結果、看護師の初期対応として優先されるのはどれか。

1: A君の既往歴の聴取

2: A君への鎮痛薬の準備

3: Bさんの気道確保の準備

4: Bさんの熱傷burn部位の冷却

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(7歳、女児、小学1年生)は、3歳ころから夜間就寝中や保育所の昼寝の時に時々いびきがあり、保育所の友達に「Aちゃんがうるさくて眠れない」と言われた。母親が心配してAちゃんを小児科外来に連れて行った。その後、Aちゃんは外来で経過観察されてきたが、今年の4月から7月までの間に、急性扁桃炎(acute tonsillitis)を3回起こしていることや、睡眠時無呼吸がみられるようになったことから、8月中に扁桃腺摘出術を受けることになった。

第109回午後:第104問

手術後1日。Aちゃんはベッド上で、静かにぬり絵をして遊んでいたが、昼食時には黙って涙ぐみ、食事や水分も摂ろうとしない。付き添っている母親は「痛くて食べられないようです」と看護師に言った。Aちゃんのバイタルサインは、体温37.6 ℃、血圧100/60 mmHg。看護師がAちゃんの痛みを把握するのに最も適切な方法はどれか。

1: Aちゃんの表情を観察する。

2: 母親にAちゃんの痛みの様子を聞く。

3: Aちゃんに痛みの程度を話してもらう。

4: Aちゃんに痛みスケールを使って示してもらう。

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第87問

大量の輸液が必要と考えられる救急患者はどれか。2つ選べ。

1: 前額部の切創で出血している。

2: オートバイ事故で両大腿が変形している。

3: プールの飛び込み事故で四肢が動かない。

4: デスクワーク中に胸が苦しいと言って倒れている。

5: 火事で顔面、胸腹部、背部および両上肢にⅡ度の熱傷burn(burn)を負っている。

- 答え:2 ・5

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第107回午前:第53問

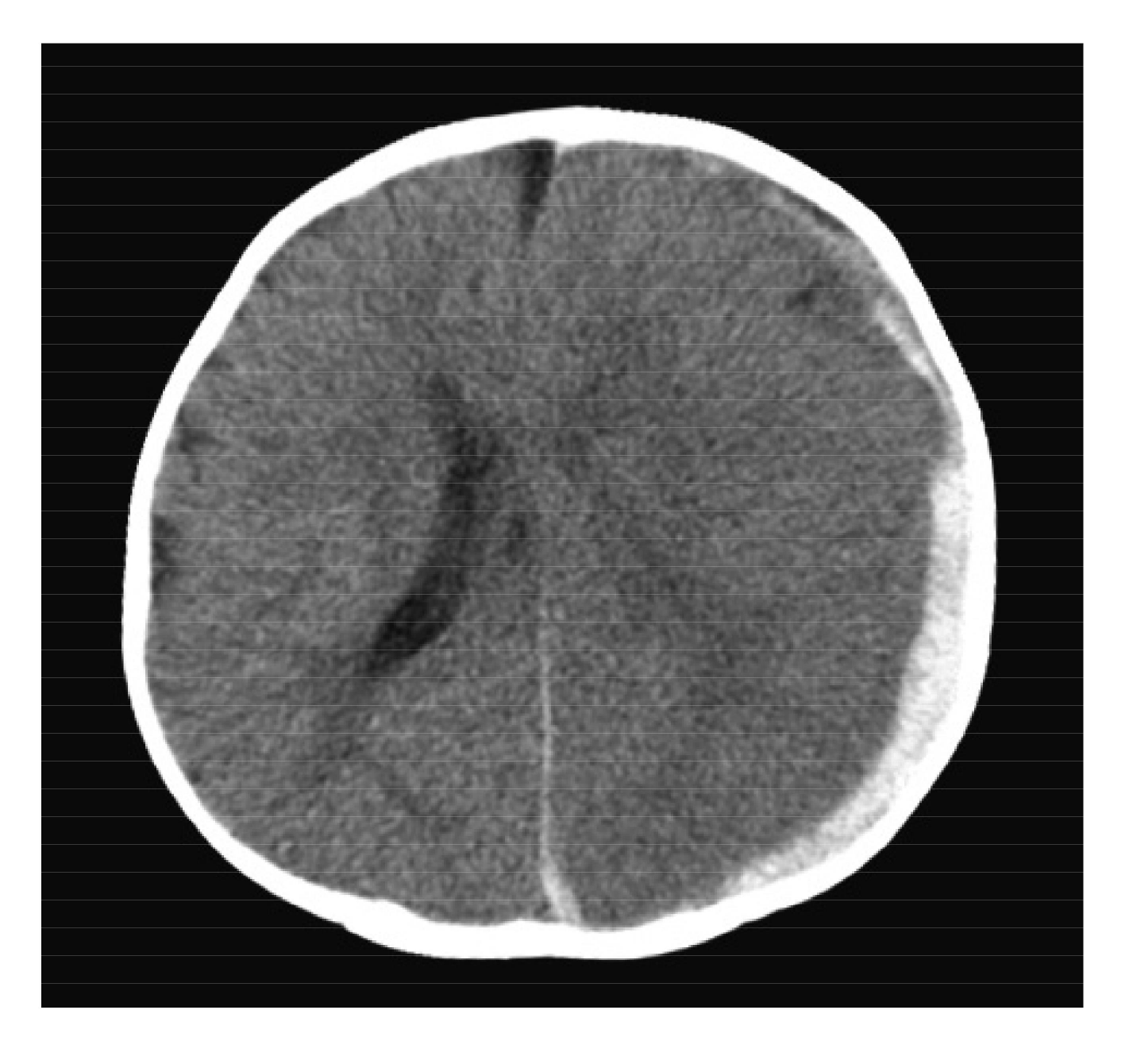

Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを別に示す。 Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

1: 急性脳症(acute encephalopathy)

2: てんかん(epilepsy)

3: 硬膜下血腫(subdural hematoma)

4: 細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん5歳、(男児)は、2日前に39 ℃に発熱して両側の耳下腺部の痛みを訴えた。昨日から同部位の腫脹がみられ、頭痛を訴えている。夜間に嘔吐が4回あり、発熱と頭痛が持続したため、本日父親に連れられて来院し、髄膜炎(meningitis)の疑いで個室に入院した。通っている幼稚園には、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(mumps) 罹患児が数名いる。 既往歴 :特記すべきことはない。 予防接種歴:年齢の定期接種はすべて済んでいる。おたふくかぜワクチンは未接種である。 家族歴 :両親は流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往がある。妹のBちゃん、(3歳)は、年齢相応の定期予防接種は済んでいるが、おたふくかぜワクチンは未接種である。また、流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往はない 。 身体所見 :体温39.2 ℃、項部硬直あり。両側耳下腺部の腫脹と圧痛あり。胸部聴診で異常なし。腹部は平坦で軟、圧痛なし。Kernig<ケルニッヒ>徴候あり。 検査所見 :白血球8,760/μL。血清アミラーゼ834 U/L (基準44~132)、CRP 0.1mg/dL。

第109回午後:第100問

Aちゃんに腰椎穿刺を行うことになった。看護師が検査の準備を始めると、Aちゃんは「何をするの?」と不安そうな表情をして尋ねてきた。看護師の適切な返答はどれか。

1: 「泣いちゃだめだよ」

2: 「気にしないでいいよ」

3: 「痛いことはしないよ」

4: 「背中にお注射するよ」

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん( 1歳 0か月、女児)は、つかまり立ちをしようとしてテーブルの上に手をかけたところ、熱い味噌汁の入ったお椀(わん) をひっくり返して前胸部と右前腕に熱傷 (burn) を負 ったため母親とともに救急外来を受診した。来院時、 Aちゃんは、体温 36.8℃、呼吸数 36/分、心拍数 120/分、血圧 90/60 mmHgであり、機嫌が悪く泣いている。

第103回午前:第105問

Aちゃんの創部は治癒傾向にあり、退院して外来で処置を継続することになった。 Aちゃんの母親は「子どもに痛い思いをさせてしまいました。私が気を付けないと いけませんね」と話している。 家庭内での事故予防について、Aちゃんの母親に指導する内容として優先度が高 いのはどれか。

1: 調理の工夫

2: 重症事故事例の提示

3: 1歳児の行動の特徴

4: Aちゃんへの説明の方法

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎acute bronchiolitisと診断され、去痰薬が処方された。

第110回午後:第104問

Aちゃんは、発熱が続き、哺乳量が減ってきたため2日後に再度来院した。来院時、体温39.4℃、呼吸数60/分、脈拍154/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、口唇色と顔色はやや不良であった。胸部エックス線撮影で肺炎像は認められない。Aちゃんは、経口摂取不良と呼吸困難のため、母親が付き添って入院することとなった。酸素吸入と点滴静脈内注射が開始された。 入院前のAちゃんについて母親から収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

1: 去痰薬の内服状況

2: 最終排尿の時間

3: 皮膚搔痒の有無

4: 排便の状況

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(55歳、男性)、会社員。野球が趣味で、野球チームに所属し毎週日曜日に試合や練習を行っている。 7月のある日曜日、気温 32 ℃、湿度 86 %。Aさんは野球の試合で守備についていたとき、急激な下肢の痛みが出現し倒れこんだ。その試合を偶然観戦していた看護師がAさんの状態を観察した。ジャパン・コーマ・スケール (JCS)Ⅰ-1。呼吸数30 /分。脈拍 120/分、整。身体は熱く、多量の発汗がみられた。

第101回午前:第101問

Aさんは野球チームの監督の車で病院に搬送され、熱中症(heat illness)と診断された。Aさんの状態は、JCSⅡ-10。体温 38.2 ℃。呼吸数28 /分。脈拍 98/分、整。血圧 112/62mmHg。SpO2 98 %。嘔気・嘔吐を認める。 救急外来の看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢を挙上させる。

2: ばち状指の有無を確認する。

3: 静脈路の確保の準備をする。

4: 頸部の両側を氷嚢で冷やす。

5: 回復傾向にあることをAさんに伝える。

- 答え:3 ・4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午後:第61問

Aちゃん ( 3歳 0か月 )は、午後から 38.0℃の発熱があったが、食事は摂取でき活気があった。夜間になり、 3回嘔吐したため救急外来を受診した。来院時、 Aちゃんは傾眠傾向にあった。診察の結果、髄膜炎 (meningitis)が疑われ、点滴静脈内注射を開始し入院した。入院時、 Aちゃんは、体温 38.5℃、呼吸数 30/分、心拍数 120/分、血圧 102/60 mmHgであった。入院時の Aちゃんへの対応で最も優先度が高いのはどれか。

1: 冷罨法を行う。

2: 水平仰臥位を保つ。

3: 意識レベルを観察する。

4: 大泉門の状態を観察する。

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午後:第68問

Aさん ( 23歳、女性 )は、トラックの横転事故に巻き込まれて一緒に歩いていた友人が死亡し、自分も軽度の外傷で入院している。看護師が Aさんに「大変でしたね」と声をかけると、笑顔で「大丈夫ですよ。何のことですか」と言うだけで、事故のことは話さない。 Aさんは検査の結果、軽度の外傷以外に身体的な異常や記憶の障害はない。この現象はどれか。

1: 解離

2: 昇華

3: 合理化

4: 反動形成

- 答え:1

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん( 1歳 0か月、女児)は、つかまり立ちをしようとしてテーブルの上に手をかけたところ、熱い味噌汁の入ったお椀(わん) をひっくり返して前胸部と右前腕に熱傷 (burn) を負 ったため母親とともに救急外来を受診した。来院時、 Aちゃんは、体温 36.8℃、呼吸数 36/分、心拍数 120/分、血圧 90/60 mmHgであり、機嫌が悪く泣いている。

第103回午前:第104問

Aちゃんは、創部の処置と経過観察のため入院した。処置室で点滴静脈内注射と創部の処置を医師 1人と看護師 2人で行うことになった。看護師が Aちゃんの母親に同席するよう促すと「かわいそうで見ていられるか不安です」と話した。母親のつらさを受け止めた後の対応で適切なのはどれか。

1: 「Aちゃんがかわいそうですよ」

2: 「Aちゃんはもっとつらいですよ」

3: 「Aちゃんが頑張る姿を見届けるべきですよ」

4: 「Aちゃんにとってお母さんが支えになりますよ」

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(50歳、男性、会社員)は半年ほど前から労作時に胸痛と呼吸困難感があり、狭心症angina pectorisと診断され内服治療を受けている。本日明け方から胸部に圧迫感があった。出勤途中に強い胸痛を自覚し、自ら救急車を要請した。救急外来到着時のバイタルサインは、体温35.8℃、呼吸数30/分、脈拍112/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(酸素2L/分)。意識は清明。12誘導心電図はV1~V4でST上昇、Ⅱ、Ⅲ、aVF でST低下がみられた。

第111回午後:第93問

その後、Aさんは経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を受けた。帰室時のバイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分、脈拍58/分、整、血圧80/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(酸素1L/分)。顔面は蒼白、冷汗を認めた。意識は清明である。 このとき看護師が最初に行うことはどれか。

1: 側臥位にする。

2: 除細動器の準備を行う。

3: 穿刺部の出血の有無を確認する。

4: 鎮痛薬の処方を医師に相談する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(85歳、男性)は、5年前に発症した右脳梗塞の後遺症(cerebral infarction)のため、左半身麻痺がある。現在、療養病床に入院中である。右膝関節の軽度拘縮のため、ベッド上で過ごすことが多く、自力で体位変換をすることができない。全身の発汗が多く、便失禁と尿失禁とがあり、1日5回以上のオムツ交換を行っている。仙骨部に褥瘡を認め、創底の直径は5cm、創面は黄色、皮下脂肪組織までの欠損がある。毎日1回の褥瘡処置を行っている。現在のAさんは身長162cm、体重48kgである。

第102回午後:第111問

Aさん(85歳、男性)は、5年前に発症した右脳梗塞の後遺症(cerebral infarction)のため、左半身麻痺がある。現在、療養病床に入院中である。右膝関節の軽度拘縮のため、ベッド上で過ごすことが多く、自力で体位変換をすることができない。全身の発汗が多く、便失禁と尿失禁とがあり、1日5回以上のオムツ交換を行っている。仙骨部に褥瘡を認め、創底の直径は5cm、創面は黄色、皮下脂肪組織までの欠損がある。毎日1回の褥瘡処置を行っている。現在のAさんは身長162cm、体重48kgである。 肛門周囲の皮膚は湿潤しており暗赤色であった。 看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 殿部をアルカリ性石鹸で洗浄する。

2: 肛門周囲の皮膚に保護オイルを塗布する。

3: 肛門周囲の皮膚をマッサージする。

4: ベッドにウレタンマットレスを敷く。

- 答え:2

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(55歳、男性)、会社員。野球が趣味で、野球チームに所属し毎週日曜日に試合や練習を行っている。 7月のある日曜日、気温 32 ℃、湿度 86 %。Aさんは野球の試合で守備についていたとき、急激な下肢の痛みが出現し倒れこんだ。その試合を偶然観戦していた看護師がAさんの状態を観察した。ジャパン・コーマ・スケール (JCS)Ⅰ-1。呼吸数30 /分。脈拍 120/分、整。身体は熱く、多量の発汗がみられた。

第101回午前:第102問

入院後2日、Aさんは回復し退院することになった。Aさんは「暑かったから、試合中は水分を摂(と)るようにしていたのに、なぜ熱中症(heat illness)になったのだろう」と病棟看護師に尋ねた。 病棟看護師のAさんへの説明で適切なのはどれか。

1: 「下肢の痛みが原因です」

2: 「湿度の高さも関係します」

3: 「糖分の不足も関係します」

4: 「野球はやめた方が良いです」

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(99歳、女性)は、特別養護老人ホームに入所している。脳卒中(stroke)の後遺症で左片麻痺がある。肺炎(pneumonia)をきっかけに寝たきりになり、食事摂取量が低下した。Aさんは「私はここで最期を迎えたい。痛い思いはしたくない。死ぬときは苦しまないようにしてもらいたい」と何度も話すようになった。娘夫婦と孫とが頻繁に面会に来ている。医師が家族に回復の見込みが低いことを伝え、家族は特別養護老人ホームでの看取りに同意した。

第101回午後:第105問

Aさんは深い昏睡の状態になり、四肢の冷感、チアノーゼ及び下顎呼吸が出現してきた。痰は絡んでいない。医師は付き添っていた家族にAさんの死が近いことを告げた。Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 見守る。

2: 下肢を挙上する。

3: 酸素吸入をする。

4: 気管内吸引をする。

- 答え:1

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(3歳、女児)は、父親(会社員)と母親(会社員)との3人暮らし。Aちゃんは、生後11か月のときに、卵による食物アレルギー(food allergy)と診断され、医師の指示で卵の除去食療法をしていた。保育所では卵を除去した給食が提供されている。Aちゃんは保育所の給食の時間に、隣の席の園児の卵が入ったおかずを摂取し、蕁麻疹と咳嗽が出現した。保育士に連れられて救急外来を受診した。Aちゃんは保育士に抱っこされ、「かゆい」と訴えており、咳込みがみられた。

第107回午前:第101問

Aちゃんは、食物アレルギー(food allergy)によるアナフィラキシー(anaphylaxis)と診断された。アドレナリンの筋肉内注射の後、点滴静脈内注射による補液と酸素吸入が開始された。バイタルサインは問題なく、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉99%であったが、経過観察のため入院となった。Aちゃんは「お母さんに会いたい。おうちに帰りたい」と泣き始めた。母親は、保育所から連絡を受けて病院に到着し、医師から現在の病状について説明を受けた。母親は「Aは大丈夫ですか」と看護師に不安を訴えていた。 母親への看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1: 入院中の生活の留意点を説明する。

2: 父親が到着するまで待合室で待機してもらう。

3: 来院時から現在までのAちゃんの様子を伝える。

4: A ちゃんが食物アレルギー(food allergy)と診断されたときの母親の思いを聴く。

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第48問

鮮紅色の底面をした水疱を形成し、痛みが強い熱傷創の回復に要する期間はどれか。

1: 2 〜 3 日

2: 1 〜 2 週

3: 3 〜 4 週

4: 2 〜 3 か月

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん5歳、(男児)は、2日前に39 ℃に発熱して両側の耳下腺部の痛みを訴えた。昨日から同部位の腫脹がみられ、頭痛を訴えている。夜間に嘔吐が4回あり、発熱と頭痛が持続したため、本日父親に連れられて来院し、髄膜炎(meningitis)の疑いで個室に入院した。通っている幼稚園には、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(mumps) 罹患児が数名いる。 既往歴 :特記すべきことはない。 予防接種歴:年齢の定期接種はすべて済んでいる。おたふくかぜワクチンは未接種である。 家族歴 :両親は流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往がある。妹のBちゃん、(3歳)は、年齢相応の定期予防接種は済んでいるが、おたふくかぜワクチンは未接種である。また、流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往はない 。 身体所見 :体温39.2 ℃、項部硬直あり。両側耳下腺部の腫脹と圧痛あり。胸部聴診で異常なし。腹部は平坦で軟、圧痛なし。Kernig<ケルニッヒ>徴候あり。 検査所見 :白血球8,760/μL。血清アミラーゼ834 U/L (基準44~132)、CRP 0.1mg/dL。

第109回午後:第102問

Aちゃんは入院の翌日も発熱が続いたが、頭痛は軽減し嘔気は消失したため経口摂取を開始した。入院3日、体温は微熱となり食欲が回復したことから、翌日の退院が決定した。耳下腺は縮小しつつあるが圧痛がある。父親から看護師へ「退院後、何か注意することはありますか」と質問があった。父親への看護師の回答で適切なのはどれか。

1: 「Aちゃんの精巣の腫れに注意してください」

2: 「Aちゃんは退院後1週間は登園できません」

3: 「Aちゃんの耳の聴こえ方に注意してください」

4: 「AちゃんからBちゃんへの感染予防には明日までのワクチン接種が効果的です」

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(26歳、経産婦)は、夫(30歳)と長女(2歳)の3人で暮らしている。妊娠37週2日、これまでの妊娠経過に異常はない。9時に陣痛が開始し、10時に夫に付き添われ入院した。入院時、陣痛間欠9分、陣痛発作30秒であった。内診所見は子宮口2cm開大で、少量の羊水の流出を認めた。羊水混濁はなかった。21時30分に子宮口全開大、22時30分に3,200gの男児を正常分娩で出産した。会陰裂傷は第2度。23時に胎盤娩出し、子宮底の位置は臍高で硬く触れた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点。分娩2時間後、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れた。分娩時出血量は360mL。

第106回午後:第105問

産褥3日。Aさんは母乳育児を希望している。Aさんの乳房の形は左右ともⅡa型で、乳房は緊満している。両乳頭に損傷はない。左腋窩に副乳があり「腫れて痛い」と話す。本日の児の体重は3,100gであった。 Aさんに対する看護師の援助で適切なのはどれか。

1: 左腋窩に冷罨法を行う。

2: 乳房マッサージを行う。

3: 3時間ごとの授乳を勧める。

4: 左乳房での授乳を中止する。

- 答え:1

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日に3,200gの男児を経腟分娩で出産した。分娩時に会陰切開縫合術を受けた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点であった。分娩時の出血量200mL、分娩所要時間12時間30分であった。分娩室から病室に帰室する前に尿意を自覚したためトイレまで歩行し、排尿があった。

第111回午後:第107問

産褥2日、Aさんは、体温37.2℃、脈拍76/分、血圧112/80mmHg、子宮底を臍下2横指に硬く触れ、悪露は赤褐色で少量。会陰縫合部の発赤なし、腫脹なし。下肢の浮腫は認めない。乳房緊満があり、左右の乳頭に2本ずつ乳管が開通しており、初乳がにじむ程度に分泌している。Aさんは、看護師に会陰縫合部が痛くて歩きにくいと話している。 Aさんのアセスメントで適切なのはどれか。

1: 会陰縫合部の感染を起こしている。

2: 乳房の変化は産褥日数相当である。

3: 深部静脈血栓症deep vein thrombosisの疑いがある。

4: 子宮復古が遅れている。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する