第103回午前第99問の類似問題

Aさん(36歳、経産婦)は、夫と長男(3歳)との3人で暮らしている。妊娠40週0日、午前9時にAさんは陣痛開始のため入院した。このときは未破水であった。午後1時、体温36.8 ℃、脈拍64/分、血圧126/70 mmHg であった。Aさんに分娩監視装置を装着したところ、陣痛間欠4分、胎児心拍数基線は140 bpmで、一過性徐脈はみられなかった。午後2時、破水感があり医師が診察したところ、子宮口は7cm開大であり、羊水の流出がみられた。

第105回午前:第111問

産褥4日、Aさんの体調は回復し、退院が決定した。夫に連れられて来た長男が赤ちゃんを珍しそうに見ている。Aさんは退院後に長男の退行現象が現れることを心配している。 Aさんへの説明で適切でないのはどれか。

1: 「長男と2人きりになる時間をつくるようにしましょう」

2: 「長男と一緒に赤ちゃんのおむつを交換しましょう」

3: 「長男にしっかりするように話しましょう」

4: 「長男をほめて安心させましょう」

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(77歳、男性)は、妻(79歳)と2人暮らし。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症Alzheimer diseaseと診断された。現在のMMSE〈Mini-mental State Examination〉は18点。家では、食事は準備すれば自分で摂取できる。排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる。入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する。Aさんはにぎやかな場所が苦手であり、また、時々1人で外に出て行ってしまい家に帰れなくなることがある。 最近、Aさんが妻の介助を激しく拒否し大声で怒鳴ることが多くなってきたため、妻は介護支援専門員に相談した。相談の結果、妻の介護負担を軽減する目的で、Aさんは通所介護を利用することになった。

第110回午前:第100問

通所の初日、Aさんは、初めての場所に戸惑った様子で、施設内を歩き回っている様子がみられた。妻は「夫がデイサービスに慣れるか心配です」と言って、Aさんの様子をみている。 妻への看護師の声かけで最も適切なのはどれか。

1: 「Aさんが好きなことをして過ごせるようにします」

2: 「入口のドアに鍵をかけてあるので大丈夫です」

3: 「毎回、Aさんに付き添ってください」

4: 「Aさんには1人で居てもらいます」

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(75歳、女性)は、夫とは3年前に死別し、1人暮らし。喫煙歴があり、5年前に慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)と診断された。長女は隣県に住んでおり、時々様子を見に来ている。Aさんは受診を継続しながら、ほぼ自立して生活していた。今回、咳・痰の症状に加え呼吸困難が増強したため入院となった。入院後は酸素療法(鼻カニューレ:2L/分)と薬物療法を受け、症状が改善し、在宅酸素療法を導入し退院することになった。Aさんは初めて要介護認定を受けたところ、要支援2であった。

第108回午前:第116問

退院後の生活での問題点の確認のため、カンファレンスを開催することになった。Aさんは、自宅での療養を強く希望しており、2L/分の酸素投与下で呼吸状態や日常生活動作(ADL)については入院前と同程度まで回復してきているが、まだ退院後の買い物や洗濯などは負荷が強く、支援が必要と判断された。また、Aさんは、呼吸困難の再発について不安を訴えている。 カンファレンスの検討内容で優先度が高いのはどれか。

1: 電動ベッドの導入

2: 娘の居宅への転居

3: 急性増悪時の対応方法

4: 介護予防短期入所生活介護の利用

- 答え:3

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

午前9時頃、震度5強の地震が発生した。二次救急医療機関の救命救急病棟に勤務する看護師は、自身の身の安全を確保し、揺れが収まると病院の災害発生時のマニュアルに沿って行動を開始した。病棟には人工呼吸器を使用中の患者が1人、輸液ポンプを使用中の患者が3人、酸素療法中の患者3人が入院している。

第111回午後:第117問

A君とBさんはともに入院して治療が始まった。発災から10日後、A君、Bさんの治療経過は良好で合併症もなくバイタルサインは安定していた。Bさんから看護師に「Aは好きなお菓子を食べず、私のそばからずっと離れず甘えてきます。昨夜はおねしょをしていたようで、びっくりしました。どうしたらよいのかわかりません」と相談があった。 看護師の対応として適切なのはどれか。

1: 「お母さんがしっかりしましょう」

2: 「A君が1人になる時間をつくりましょう」

3: 「A君に水分を控えるよう声をかけましょう」

4: 「A君が甘えてきたら抱きしめてあげましょう」

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aくん(12歳、男子)は、5歳で気管支喘息(bronchial asthma)と診断され、抗アレルギー薬の服用と副腎皮質ステロイドの吸入をしている。アレルゲンはハウスダストである。Aくんは小学3年生までは、年に数回の中発作を起こし入院治療をしていた。その後は、月に1回の外来通院で症状はコントロールされ、入院することはなかった。小学6年生の冬に学校で中発作を起こし、学校に迎えに来た母親とともに救急外来を受診した。

第100回午後:第107問

気管支拡張薬の点滴静脈内注射でAくんの症状は改善した。Aくんは、医師や看護師の質問には素直に答えているが、心配する母親には「病院に来るほどじゃないんだよ、入院はしないからな」と反抗的な態度をとっている。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: なぜそう思おうのかをAくんに尋ねる。

2: Aくんにではなく母親に病状を尋ねる。

3: 母親への態度が適切でないとAくんを叱る。

4: 親子関係に問題があるのではないかと母親に伝える。

- 答え:1

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠38週3日に2,900gの女児を正常分娩した。出産前は、Aさんは夫と2人で暮らしていた。引っ越して3か月であり、周囲に親しい知り合いや友人はまだいない。

第102回午後:第114問

産褥5日。Aさんは「少しずつ育児ができるようになってよかったですが、自宅での育児は不安です」と話している。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 児童相談所に連絡する。

2: 保育所の利用を勧める。

3: 新生児訪問の時期を早めるよう市町村保健師に依頼する。

4: 子育てをしている親の会に退院直後から参加することを勧める。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A ちゃん(10 歳、女児)は、両親と 3 人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb 7.5 g/dL、白血球 75,000/μL、血小板 4 万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病 (acute lymphocytic leukemia) と診断された。医師が両親と A ちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。

第104回午後:第105問

入院後 4 か月。A ちゃんは治療が順調に進み、退院して外来で維持療法を行うことになった。今後、学校に通学する際の A ちゃんと母親に対する説明で適切なのはどれか。

1: 「体育は見学してください」

2: 「授業中はお母さんが付き添いましょう」

3: 「給食はみんなと同じものを食べてよいです」

4: 「日焼け止めクリームを塗って登校してください」

5: 「体育館での全校集会は参加しない方がよいです」

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(58歳、男性、会社員)は、妻(55歳)と2人暮らし。5年前から高血圧症(hypertention)、脂質異常症(dyslipidemia)を指摘され、降圧薬を内服していた。自宅で左半身に脱力感が出現し、救急車で搬送された。救急外来でCT及びMRI検査を行った結果、右中大脳動脈領域に脳梗塞(cerebral infarction)の所見が認められた。入院時は、グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)E3V4M5、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍66/分(不整)、血圧160/85mmHg、HbA1c 5.8%、心電図では、RR 間隔は不定で心拍数100/分であった。入院後、血栓溶解療法を受け、2日後からリハビリテーションが開始された。1週後には回復期リハビリテーション病棟へ転棟した。

第108回午後:第95問

入院から3週が経過し、リハビリテーションによって日常生活動作(ADL)は改善しているが、夜間は眠れず、食欲も低下している。Aさんは「なかなか良くならない。何もできなくなってしまった」と話している。 現在のAさんへの声かけで、最も適切なのはどれか。

1: 「時間が経てば良くなりますよ」

2: 「リハビリをがんばりましょう」

3: 「同じ病気の患者さんをご紹介しますね」

4: 「なかなか良くならないと感じているのですね」

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(5歳、男児)は、両親と2歳の妹と4人で暮らしている。Aちゃんは、1歳のときにてんかん(epilepsy)と診断され、抗てんかん薬を服用していた。数日前から、失禁を伴う意識消失発作がみられるようになったため、検査と治療の目的で入院した。母親によると、抗てんかん薬を飲ませるのを忘れてしまうことがあったという。Aちゃんは、幼稚園に通っており、外で遊んだり絵本を見たりすることが好きである。知的発達の遅れはみられない。

第101回午前:第112問

Aちゃんは、入院後、突然意識が消失して動作が止まる 10秒程度の発作が1日に数回みられているが、その他は元気に過ごしている。Aちゃんへの看護で正しいのはどれか。

1: 排泄時には付き添う。

2: 食事はきざみ食とする。

3: ベッド上で安静とする。

4: 日中は病室を薄暗くしておく。

- 答え:1

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(68歳、女性)は、70歳の夫と2人で暮らしている。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病(Parkinson’s disease)と診断された。現在、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。ヤール(Yahr,M.D.)の重症度分類ステージⅢで、要介護1である。夫が付き添い、神経難病専門クリニックに杖を使って通院している。特定疾患医療受給者証を持っているが、在宅におけるサービスは利用していない。

第102回午後:第105問

Aさんは「家事は夫がしてくれて感謝しています。介護支援専門員とも相談しながら、自宅で暮らしていきたいと思っています」と訪問看護師に話した。 Aさんへの提案で最も適切なのはどれか。

1: 訪問介護の利用

2: 短期入所の利用

3: 車椅子での室内移動

4: 訪問リハビリテーションの利用

- 答え:4

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午後:第64問

Aさん(60歳、女性)は、統合失調症(schizophrenia)で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。 退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。

1: 薬剤師

2: 精神保健福祉士

3: ピアサポーター

4: 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師 等)

- 答え:2

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(35歳、女性)は、夫と7歳の息子、2歳の娘と4人で暮らしている。ある日、震度6強の地震が起こり、Aさんの家は半壊した。Aさんは倒れてきた家具の下敷きになるところだったが、何とか免れ、家族は全員かすり傷程度の怪我(けが)で済んだ。被災後、家族は避難所である小学校で生活をしている。

第100回午前:第120問

Aさんから、「7歳の息子がおねしょをするようになりました。落ち着きがなくなり、まとわりついてきます。2歳の娘の世話で精一杯なのに、息子に対してどう接したらよいでしょうか」と看護師に相談があった。 Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 「兄である自覚をもたせるようにしましょう」

2: 「スキンシップを多くとるようにしましょう」

3: 「息子さんの状態は気にしない方がよいですよ」

4: 「なるべく一人で行動させるなど、自立を促すようにしましょう」

5: 「『怖かったね、でももう大丈夫』など、安心させる言葉をかけて下さい」

- 答え:2 ・5

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(75歳、女性)は、脂質異常症(dyslipidemia)と高血圧症(hypertension)で通院中で、定期受診のため、外来待合室で順番を待っていた。Aさんは、待合室の雑誌を取ろうと立ち上がり、歩こうとしたところ、右足が思うように動かず引きずって歩いた。外来看護師が声をかけると、Aさんは「らいじょうぶ」と返答したが、ろれつが回らなかった。

第109回午前:第120問

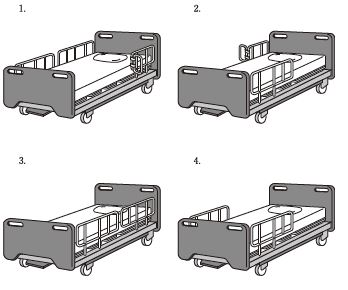

Aさんは、2か月間のリハビリテーションの結果、健側をつかってベッド上で端坐位ができるようになり、補装具をつければ軽介助で歩行できる状態まで回復した。退院後はベッド柵をつけた介護用ベッドを設置し、自宅で生活をする予定である。Aさんが自宅で使用する介護用ベッドの柵の配置を図に示す。ベッド柵の配置で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(94 歳、男性)は、要介護1で、妻(84歳)と2人暮らしであった。肺炎(pneumonia)で入院治療していたが本日退院し、介護老人保健施設に初めて入所した。現在の障害高齢者の日常生活自立度判定基準はランクB-2、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡaである。食欲は良好で、食事の姿勢や動作は自立している。部分義歯で不具合はなく、口腔内の異常はない。

第105回午前:第98問

介護老人保健施設の看護師は、入所時にAさんと妻と面談をした。 このときの面談内容で適切なのはどれか。

1: 自宅の改修を提案する。

2: ベッド上安静の必要性を説明する。

3: 急変時の救急搬送の希望を確認する。

4: 通所リハビリテーションの利用を提案する。

- 答え:3

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん (42歳、男性)は、全身倦怠感を訴え病院を受診したところ、肝機能障害が認められ内科に入院した。Aさんは大量飲酒を長期間続けており、アルコール依存症(alcohol dependence)が疑われた。内科医からの依頼で精神科医が診察をしたときは、Aさんは意識清明で見当識障害はなかった。妻とは不仲であり、半年前に仕事で大きなトラブルがあったため、朝から飲酒するようになり飲酒量はさらに増えていた。

第105回午前:第114問

その後、薬物治療によって興奮は改善した。肝機能も改善し、夜間もよく眠れるようになったため、退院が決定した。 Aさんに対する退院時の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 「仕事は辞めましょう」

2: 「断酒会に参加しましょう」

3: 「集団精神療法を受けましょう」

4: 「飲酒しない日を週1日設けましょう」

5: 「生活行動を家族に記録してもらいましょう」

- 答え:2 ・3

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(40歳、男性、会社員)は、うつ病(depression)と診断されていた。最近、仕事がうまくいかず、大きなミスを起こし、会社に損失を与えたことから自分を責め不眠となり、体重が減少した。ある朝、リビングの床で寝ているAさんを妻が発見し、大きな声で呼びかけたところ、Aさんは1度目を開けたが、すぐ目を閉じてしまった。ごみ箱に、からになった薬の袋が大量に捨ててあり、机には遺書があった。救急搬送後、意識が清明となり、身体的問題がないため精神科病院に入院となった。

第108回午後:第112問

入院時の看護師のAさんに対する関わりで適切なのはどれか。

1: いま死にたい気持ちがあるか尋ねる。

2: 命を大切にしたほうがよいと伝える。

3: 死ぬ気があれば何でもできると話をする。

4: 家族が悲しむから死んではいけないと伝える。

- 答え:1

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(47歳、男性)は、統合失調症(schizophrenia)で20年間精神病院に入院している。父親はすでに亡くなっており、80歳になる母親は病気がちのため、面会は年に1回程度である。Aさんは看護師の声かけに応じて、月に1回の病棟レクリエーションや週に2回の作業療法に参加している。それ以外の時間はほとんど病室のベッド上で寝て過ごしている。発病以来、薬物療法を続けており、時々飲み忘れることはあるが、ほぼ自己管理できている。病状は安定していることから、退院の話が出るようになった。

第100回午後:第116問

Aさんのベッド周囲の状況について同室者から看護師に苦情の訴えがあった。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: Aさんと話し合いながら整理・整頓(せいとん)を行う。

2: 同室者にAさんの病状について説明を行う。

3: Aさんの母親に連絡を取り、不要な物を持ち帰ってもらう。

4: 看護師が定期的にAさんのベッド周囲の整理・整頓(せいとん)を行う。

- 答え:1

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第100回午前:第58問

先天性の重度視覚障害があるAさんは、早期胃癌(early gastric cancer)の手術目的で入院した。Aさんは妻と2人で暮らしており、自宅ではほぼ自立して日常生活を送っていた。 看護師のAさんへの入院当日の対応で最も適切なのはどれか。

1: Aさんの病室は監視モニター付きの個室にする。

2: Aさんの病室で食堂やトイレの場所などを説明する。

3: 起き上がるとスイッチが入るナースコールを設置する。

4: CT検査室への移動の際は、看護師が順路を説明しながら一緒に歩く。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(73歳、女性)は夫(73歳)と2人暮らし。6年前にParkinson〈パーキンソン〉病Parkinson diseaseと診断され、レボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn - Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅢ、要介護1である。夫が付き添い神経内科外来に月1回、杖歩行で通院している。外来受診のとき、Aさんは足がすくんで転びやすくなったことを主治医に相談し、レボドパ〈L-dopa〉を1日4回に増量して様子を見ることになった。Aさんと夫は薬の副作用〈有害事象〉について外来看護師に尋ねた。

第111回午前:第117問

3か月後、Aさんは「夫は家事を楽しんでいるようで助かっていますが、友人と外出したいと言っています。私も最近は転ぶこともなくなったので、身体を動かしたり、レクリエーションに参加してみたいです」と訪問看護師に話した。 訪問看護師がAさんに提案するサービスで最も適切なのはどれか。。

1: 通所介護

2: 訪問介護

3: 訪問入浴介護

4: 短期入所生活介護

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(82歳、女性)は息子(57歳、会社員)と息子の妻(55歳、パート勤務)との3人暮らし。3年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症Alzheimer diseaseと診断され、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱb、要介護2である。Aさんの介護は、主に息子の妻が行っていた。Aさんは、声かけがあれば日常生活動作〈ADL〉を自分で行うことができた。しかし、Aさんは徐々に認知症が重度化し、1人で外出すると帰ってくることができなくなり、夜間に落ちつきなく動き回ることが多くなった。息子と息子の妻はAさんの介護について介護支援専門員に相談していたが、息子の妻は睡眠不足となり、体調を崩してしまった。そのため、Aさんは介護老人保健施設に入所することになった。

第111回午後:第97問

看護師からAさんに施設について説明したが、その後もAさんは「ここはどこ」と繰り返し聞いていた。息子の妻は「私がやらなければいけないことは何ですか」と聞いてきた。 息子の妻に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 「面会に来てください」

2: 「家族会に参加しましょう」

3: 「まずは休息をとりましょう」

4: 「認知症への対応を覚えましょう」

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する