第111回午後第116問の類似問題

Aさん(37歳、初産婦)、会社員。妊娠41週1日の午後11時に3,200gの女児を分娩した。妊娠や分娩の経過は順調であり、会陰切開術を受けた。分娩後2時間の子宮底の高さは臍下2横指、縫合部に異常はみられなかった。

第102回午後:第115問

産褥1日午前5時、赤色悪露が少量みられた。子宮底の高さは臍上1横指で、膀胱部に軽度の膨満を触知したため、トイレでの排尿を促した。しかし、Aさんは「切開した傷が痛くて、排尿しようとしても出ません。どうしましょう」と看護師に相談してきた。 Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 「水分を摂(と)らないようにしてください」

2: 「腹部を温めてみましょう」

3: 「授乳をしてみましょう」

4: 「尿を管で取りましょう」

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。

第110回午前:第92問

Aさんは入院し、手術を受けた。手術室から病室への帰室後1時間、Aさんのバイタルサインは、体温35.9℃、呼吸数16/分、いびき様呼吸、脈拍60/分、血圧145/87mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(鼻腔カニューレ3L/分酸素投与下)。大きな声で呼ぶと開眼し、簡単な指示に従うことができる。尿量は70mL/時、血糖値128mg/dLであった。 看護師が優先して対処すべきAさんの症状・徴候はどれか。

1: 体温35.9℃

2: いびき様呼吸

3: 血圧145/87mmHg

4: 尿量70mL/時

5: 血糖値128mg/dL

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。

第110回午後:第95問

Aさんは、経腟超音波検査で異常所見が認められ、その後の精密検査で子宮体癌uterine corpus cancerと診断されて準広汎子宮全摘出術と両側付属器(卵巣、卵管)切除術を受けた。術後の経過はよく、排尿障害もなく順調に回復していた。術後12日目のバイタルサイン測定時に「身体のほてりがあり、急に汗が出るようになったりして、夜もよく眠れません。そのためかイライラします」と看護師に訴えた。 Aさんに出現している症状の原因はどれか。

1: エストロゲンの減少

2: プロラクチンの減少

3: アンドロゲンの増加

4: オキシトシンの増加

5: プロゲステロンの増加

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午前:第45問

救急外来を受診した成人患者で、治療の緊急度が最も高いのはどれか。

1: 2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

2: 3日前にペットの葬儀が終わり、食欲がなく、夜眠れない。

3: プールでの日焼けによって背部全体が発赤している。

4: 市販の風邪薬を通常の2倍量服用した。

- 答え:1

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん (8歳、女児)は、両親と妹(3歳)の4人家族である。2歳時に気管支喘息(bronchial asthma)と診断された。5歳までは喘息発作のため救急外来を受診することも多く年に1回は入院していた。6歳から発作を起こすこともなくなり、定期受診はしなくなっていた。アレルゲンは、ダニとハウスダストである。

第108回午後:第100問

Aちゃんは、学校から帰ってきた後から咳嗽がみられ、元気がなかった。夕食はあまり食べずに就寝した。夜間になり「苦しくて眠れない」と訴え、母親とともに救急外来を受診した。口元での喘鳴が著明であり、問診すると途切れ途切れに話した。救急外来受診時のバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数36/分、心拍数120/分、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)92%であった。 Aちゃんの気管支喘息の発作強度はどれか。

1: 小発作

2: 中発作

3: 大発作

4: 呼吸不全

- 答え:2

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(26歳、経産婦)は、夫(30歳)と長女(2歳)の3人で暮らしている。妊娠37週2日、これまでの妊娠経過に異常はない。9時に陣痛が開始し、10時に夫に付き添われ入院した。入院時、陣痛間欠9分、陣痛発作30秒であった。内診所見は子宮口2cm開大で、少量の羊水の流出を認めた。羊水混濁はなかった。21時30分に子宮口全開大、22時30分に3,200gの男児を正常分娩で出産した。会陰裂傷は第2度。23時に胎盤娩出し、子宮底の位置は臍高で硬く触れた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点。分娩2時間後、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れた。分娩時出血量は360mL。

第106回午後:第105問

産褥3日。Aさんは母乳育児を希望している。Aさんの乳房の形は左右ともⅡa型で、乳房は緊満している。両乳頭に損傷はない。左腋窩に副乳があり「腫れて痛い」と話す。本日の児の体重は3,100gであった。 Aさんに対する看護師の援助で適切なのはどれか。

1: 左腋窩に冷罨法を行う。

2: 乳房マッサージを行う。

3: 3時間ごとの授乳を勧める。

4: 左乳房での授乳を中止する。

- 答え:1

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(50歳、男性、会社員)は半年ほど前から労作時に胸痛と呼吸困難感があり、狭心症angina pectorisと診断され内服治療を受けている。本日明け方から胸部に圧迫感があった。出勤途中に強い胸痛を自覚し、自ら救急車を要請した。救急外来到着時のバイタルサインは、体温35.8℃、呼吸数30/分、脈拍112/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(酸素2L/分)。意識は清明。12誘導心電図はV1~V4でST上昇、Ⅱ、Ⅲ、aVF でST低下がみられた。

第111回午後:第93問

その後、Aさんは経皮的冠動脈形成術〈PCI〉を受けた。帰室時のバイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分、脈拍58/分、整、血圧80/40mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(酸素1L/分)。顔面は蒼白、冷汗を認めた。意識は清明である。 このとき看護師が最初に行うことはどれか。

1: 側臥位にする。

2: 除細動器の準備を行う。

3: 穿刺部の出血の有無を確認する。

4: 鎮痛薬の処方を医師に相談する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(38歳、男性)。23時ころ、徒歩で来院した。Aさんは胸を押さえ苦しそうに待合室で座っており、救急外来の看護師が声をかけると、Aさんは日本語を少し話すことができ、外出中に急に胸が痛くなったと話した。Aさんは英語は話せないようだった。Aさんは日本語学校の学生であり、Aさんの指定した番号に電話したところ、Aさんの妻につながり、日本語でのコミュニケーションが可能であった。妻は1時間後に病院に到着できるということだった。この病院には、夜間にAさんの母国語を話せる職員はいなかった。

第107回午前:第113問

Aさんの妻が、Aさんの国民健康保険証を持って救急外来に到着した。妻から聴取した情報によると、Aさんは特に既往はないが、時々頭痛があり、母国で市販されていた鎮痛薬を常用していたとのことであった。心電図でST上昇が認められ、Aさんと妻は、医師から「入院して冠動脈造影〈CAG〉を受けないと命の危険があるかもしれない」と説明を受けた。しかし、Aさんは「たくさんの費用は支払えないし、学校を休むのが心配だ」と検査を受けることを拒んだ。 このときの救急外来の看護師の説明で優先されるのはどれか。

1: 検査の手順を説明する。

2: 学校は退学にならないことを説明する。

3: 宗教に応じた食事対応ができることを説明する。

4: 医療費は国民健康保険が適用されることを説明する。

- 答え:4

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第75問

Aさん(55歳、女性)は、1人暮らし。Aさんには視覚障害があり、光と輪郭がぼんやりわかる程度である。食事の準備や室内の移動は自立している。震度6の地震が発生した。Aさんは、避難所に指定されたバリアフリーの公民館に近所のBさんと避難した。公民館には複数の部屋がある。避難所の開設初日に医療救護班として看護師が派遣された。避難所生活を開始するAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1: BさんをAさんの介助者とする。

2: Aさんの肩に触れてから声をかける。

3: Aさんにはトイレに近い部屋を割りあてる。

4: 移動するときはAさんの手を引っ張って誘導する。

- 答え:3

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第106回午後:第62問

Aさん(27歳、男性)は、地震によって倒壊した建物に下腿を挟まれていたが、2日後に救出された。既往歴に特記すべきことはない。注意すべき状態はどれか。

1: 尿崩症

2: 高カリウム血症

3: 低ミオグロビン血症

4: 代謝性アルカローシス

- 答え:2

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。 受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(ー)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。

第108回午前:第92問

入院後3日、腹部CTの再検査で脾臓損傷は否定された。また、左膝のMRI検査では、左半月板損傷と確定診断され、自宅療養することとなった。退院準備中のAさんから「ベッドから立ち上がろうとしたら、左膝が曲がったままで伸びない。痛みはそれほどでもないです」と訴えがあった。 この時、医師への連絡と同時に看護師が実施することで適切なのはどれか。

1: 作業療法士へ相談する。

2: 下肢の関節可動域を確認する。

3: 処方された鎮痛薬を服用させる。

4: 下肢の徒手筋力テストを実施する。

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆嚢炎(acute cholecystitis)と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3 ℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。

第109回午前:第98問

入院後日、妻がAさんについて「入院してからよく寝ています。時々ここが病院だとわからないようです。話しかけても気づかず、天井を眺めていることもあるし、しゃべり続けることもあります」と看護師に訴えた。Aさんのバイタルサインは、体温36.9 ℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧144/80mmHg。Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。

1: うつ病(depression)

2: せん妄(delirium)

3: ナルコレプシー(narcolepsy)

4: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(25歳、初産婦)は、妊娠 40週0日に3,600 gの女児を正常分娩した。出血量は 250 ml、持続した出血はない。分娩後、 Aさんは児を見て「かわいい」と言い、授乳している。乳管口の開口数は左右 1本ずつである。分娩 2時間後、子宮底の位置は臍下 1横指で、硬度は良好であった。

第103回午前:第110問

産褥 3日。Aさんの体調は回復してきているが「急にお乳全体が張ってきて痛い」と言う。看護師が観察すると Aさんは体温 37.0℃、脈拍 70/分であった。授乳前は両乳房が腫脹し、乳管口の開口数は左右 4本ずつあり、移行乳がみられた。授乳後は両乳房の腫脹が軽減した。 Aさんの状態として考えられるのはどれか。

1: 乳腺炎

2: 産褥熱 (puerperal fever)

3: 乳房緊満

4: 乳管閉塞

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第100回午後:第66問

Aさん(84歳、女性)は大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)で入院した。何度か転倒したことがあり、「食事後、立ち上がるとめまいがし、ふらついてしまう」と言う。Aさんの転倒の原因を検討するために、筋力と使用している薬剤とを確認した。 他に把握すべき情報として優先度が高いのはどれか。

1: 視力

2: 血圧

3: 呼吸状態

4: 足背静脈の触知の左右差

- 答え:2

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第107回午前:第53問

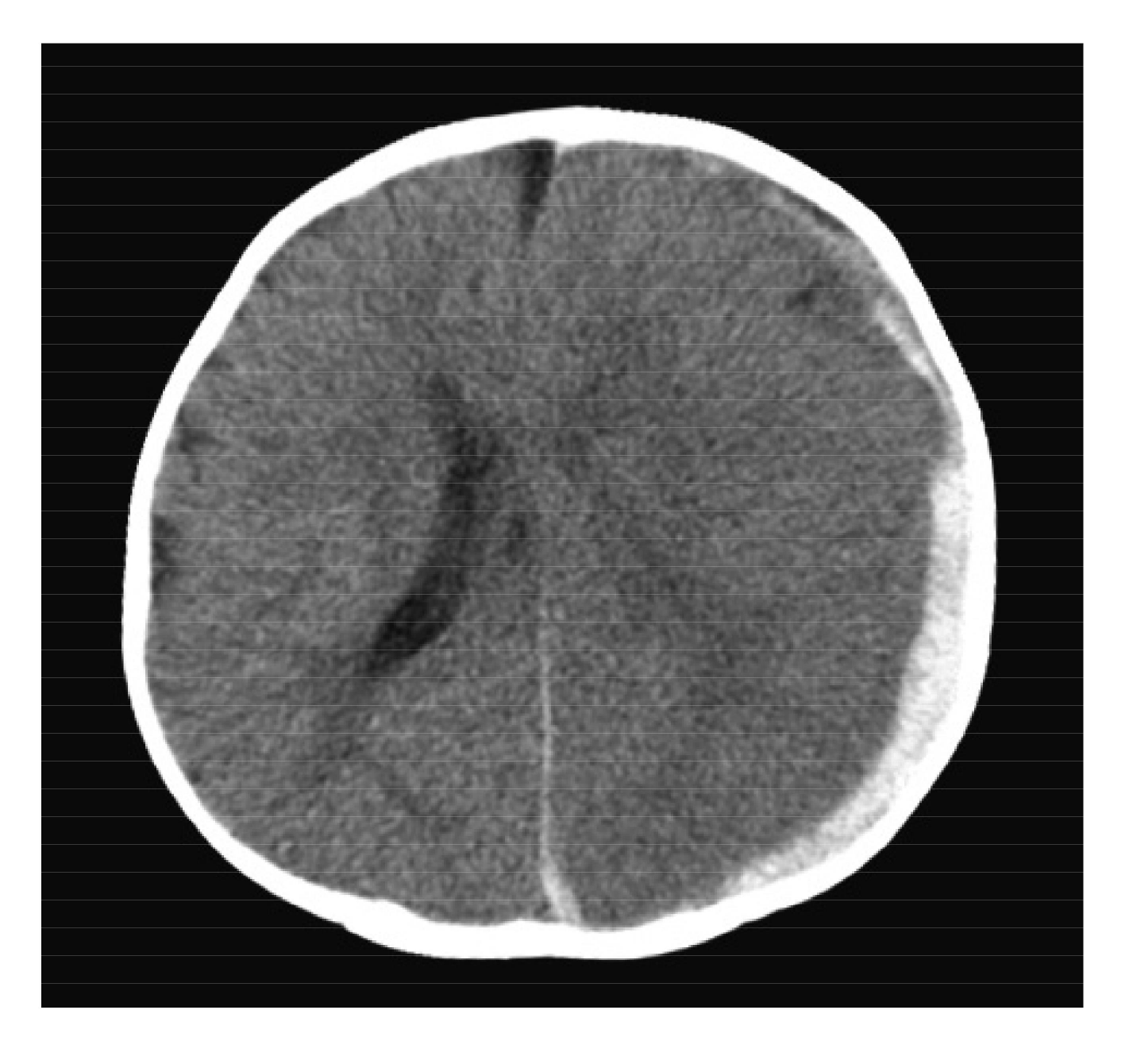

Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを別に示す。 Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

1: 急性脳症(acute encephalopathy)

2: てんかん(epilepsy)

3: 硬膜下血腫(subdural hematoma)

4: 細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん5歳、(男児)は、2日前に39 ℃に発熱して両側の耳下腺部の痛みを訴えた。昨日から同部位の腫脹がみられ、頭痛を訴えている。夜間に嘔吐が4回あり、発熱と頭痛が持続したため、本日父親に連れられて来院し、髄膜炎(meningitis)の疑いで個室に入院した。通っている幼稚園には、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(mumps) 罹患児が数名いる。 既往歴 :特記すべきことはない。 予防接種歴:年齢の定期接種はすべて済んでいる。おたふくかぜワクチンは未接種である。 家族歴 :両親は流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往がある。妹のBちゃん、(3歳)は、年齢相応の定期予防接種は済んでいるが、おたふくかぜワクチンは未接種である。また、流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往はない 。 身体所見 :体温39.2 ℃、項部硬直あり。両側耳下腺部の腫脹と圧痛あり。胸部聴診で異常なし。腹部は平坦で軟、圧痛なし。Kernig<ケルニッヒ>徴候あり。 検査所見 :白血球8,760/μL。血清アミラーゼ834 U/L (基準44~132)、CRP 0.1mg/dL。

第109回午後:第102問

Aちゃんは入院の翌日も発熱が続いたが、頭痛は軽減し嘔気は消失したため経口摂取を開始した。入院3日、体温は微熱となり食欲が回復したことから、翌日の退院が決定した。耳下腺は縮小しつつあるが圧痛がある。父親から看護師へ「退院後、何か注意することはありますか」と質問があった。父親への看護師の回答で適切なのはどれか。

1: 「Aちゃんの精巣の腫れに注意してください」

2: 「Aちゃんは退院後1週間は登園できません」

3: 「Aちゃんの耳の聴こえ方に注意してください」

4: 「AちゃんからBちゃんへの感染予防には明日までのワクチン接種が効果的です」

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb 13.9 g/dL、Ht 44 %、白血球9,500/μL、尿素窒素31 mg/dL、クレアチニン0.7 mg/dL、Na 141 mEq/L、K4.8 mEq/L、Cl 94 mEq/L、随時血糖900 mg/dL。動脈血ガス分析は、pH 7.21、BE-12.3、HCO3-10.9 mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。

第105回午後:第103問

入院時のバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数20/分、脈拍120/分、整、血圧110/68 mmHgであり、点滴静脈内注射が開始された。 入院時のAちゃんの状態で注意すべき所見はどれか。2つ選べ。

1: 冷汗

2: 浮腫

3: 悪寒

4: 意識障害

5: 皮膚の弾力性の低下

- 答え:4 ・5

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(26歳、経産婦)は、夫(30歳)と長女(2歳)の3人で暮らしている。妊娠37週2日、これまでの妊娠経過に異常はない。9時に陣痛が開始し、10時に夫に付き添われ入院した。入院時、陣痛間欠9分、陣痛発作30秒であった。内診所見は子宮口2cm開大で、少量の羊水の流出を認めた。羊水混濁はなかった。21時30分に子宮口全開大、22時30分に3,200gの男児を正常分娩で出産した。会陰裂傷は第2度。23時に胎盤娩出し、子宮底の位置は臍高で硬く触れた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点。分娩2時間後、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れた。分娩時出血量は360mL。

第106回午後:第104問

Aさんは、翌日1時に帰室した。5時、尿意はなかったが、トイレでの排泄を促し排尿がみられた。排尿後の観察で、子宮底の位置は臍下1横指で硬く触れ、悪露は赤色で量は中等量であった。会陰縫合部に異常はないが、痛みがあるため円座を使用している。 Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1: 「下腹部を温めましょう」

2: 「水分摂取を控えましょう」

3: 「腹筋を強化する体操をしましょう」

4: 「尿意がなくても3〜4時間ごとにトイレに行きましょう」

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午前:第39問

Aさん(24歳、男性)は急性虫垂炎acute appendicitisの術後1日で、ベッド上で仰臥位になり右前腕から点滴静脈内注射が行われている。Aさんは左利きである。 病室外のトイレまでAさんが移動するための適切な療養環境はどれか。

1: 履物はAさんの左手側に置く。

2: ベッド柵はAさんの右手側に設置する。

3: 輸液スタンドはAさんの左手側に置く。

4: ベッドは端座位時にAさんの足底が床につく高さにする。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する