第105回午後第92問の類似問題

Aさん(55歳、男性)は、仕事中に胸痛発作に襲われ、急性心筋梗塞(acute myocardial infarction)で緊急入院した。入院直後に、経皮的冠状動脈形成術〈PTCA〉を受けた。

第100回午後:第95問

Aさんは順調に回復し、入院5日目には心臓リハビリテーションの計画に沿って、病棟内のトイレまで歩行ができるようになった。Aさんは「さっきはトイレに行ってきたけれど、調子が良いから中庭を散歩しても大丈夫ですか」と笑顔で尋ねた。その日のAさんの状態は、体温36.6度、呼吸数18/分、脈拍84/分、血圧134/84mmHGであった。 Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 調子が良いなら大丈夫だと話す。

2: 脈拍が90/分になるくらいのスピードで歩くよう指導する。

3: 心電図モニターの電波が届かない中庭には行けないと話す。

4: 歩行範囲は計画に沿って拡大していく必要があることを説明する。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、女性)は、サーフィンが趣味で休日は海岸にいることが多い。Aさんは数ヶ月前から前胸部や腕に皮疹がみられ、日焼け後の疲労も強くなり、先月からサーフィンに行くことができなくなっていた。また数週間前から関節痛、微熱、倦怠感があり、2日前から39度台の発熱が続いたため受診した。血液検査等の結果、全身性エリテマトーデス〈SLE〉(systemic lupus erythematousus)を疑われ、緊急入院になった。

第100回午前:第101問

入院した翌朝、Aさんの倦怠感はさらに強まり、顔面の浮腫が増強し、尿蛋白3+が認められた。Aさんが両膝と足関節の痛みや、歩行時の息切れがすると訴えたので、排尿はベッドサイドで行い、それ以外は安静にするように指示された。血液検査の結果は白血球3000/μl、血小板11万/μl、溶血性貧血(hemolytic anemia)が認められ、酸素投与が1l/分で開始された。 Aさんの診断に必要と考えられる検査はどれか。

1: 膀胱鏡

2: 腎生検

3: 関節鏡

4: 骨髄穿刺

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午後:第67問

Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞cerebral infarctionの既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。 共有する内容で適切なのはどれか。

1: ポータブルトイレでの排泄に変更する。

2: 水分を多めに摂取するよう促す。

3: 頻繁に寝衣を交換する。

4: 入浴介助を中止する。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆嚢炎(acute cholecystitis)と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3 ℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。

第109回午前:第98問

入院後日、妻がAさんについて「入院してからよく寝ています。時々ここが病院だとわからないようです。話しかけても気づかず、天井を眺めていることもあるし、しゃべり続けることもあります」と看護師に訴えた。Aさんのバイタルサインは、体温36.9 ℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧144/80mmHg。Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。

1: うつ病(depression)

2: せん妄(delirium)

3: ナルコレプシー(narcolepsy)

4: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(52歳、男性)、自営業。既往歴に特記すべきことはない。屋根を補修するためにはしごを登っていたところ、足を滑らせて転落し、頭部を打撲した。救急車で病院に搬送され、頭部 CTで、右前頭葉と側頭葉の脳挫傷(cerebral contusion)と右側頭葉の脳内血腫(intracerebral hematoma)を認めた。

第102回午前:第98問

緊急で開頭血腫除去術が行われ、硬膜外にドレーンが挿入された。術後はIC Uに入室した。ICU入室6時間後のAさんの状態は、血圧138/76mmHg、脈拍82/分、体温 37.4℃。呼びかけに対して容易に開眼し、簡単な指示に応じることができるようになった。しかし、その後2時間で意識レベルが術前のレベルまで進行性に低下した。血圧156/68mmHg、脈拍67/分、体温37.8℃、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(酸素吸入3l/分)。この状況から考えられるAさんの病態として適切なのはどれか。

1: 術後感染

2: 脳血管攣縮(cerebrovascular spasm)

3: 低酸素血症(hypoxemia)

4: 術後頭蓋内出血 (intracranial hemorrhage)

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害bipolar disorderと診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。

第110回午後:第112問

入院時、AさんのBMIは29.5。この数日は食事をとっていなかった。入院後も興奮状態がおさまらず、壁に頭を打ちつけはじめたため、医師から抗精神病薬の点滴静脈内注射と身体的拘束の指示がでた。 身体的拘束中のAさんの看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 水分摂取は最小限にする。

2: 肺血栓塞栓症pulmonary thromboembolismを予防する。

3: 頻回に様子を見に来ることを伝える。

4: 身体的拘束の原因となった行為を一緒に振り返る。

5: 興奮状態が落ち着いたら看護師の判断で身体的拘束を解除する。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A君(2か月、男児)は、1か月児健康診査で尿道下裂(hypospadias)の疑いを指摘され、小児科を受診した。検査の結果、遠位型尿道下裂(distal hypospadias)と診断された。主治医から母親に対し、体重の増加を待ち1歳前後で尿道形成術を行う必要性について説明があった。母親から看護師に対し「手術を受けるまでの間、どう過ごしたらよいですか」と質問があった。

第106回午前:第101問

A君は1歳3か月になり、尿道形成術を行うために入院した。手術当日、点滴静 脈内注射による持続点滴と尿道カテーテルが挿入された状態で帰室した。創部の陰茎全体はガーゼとフィルムドレッシング材で保護されていた。手術翌日、ガーゼに茶褐色の血液が付着していた。創部が排便で汚染されており、ガーゼを外すと創部に軽度腫脹がみられているが膿の付着はない。尿道カテーテルの周囲から尿が漏れていた。A君は「ママ」と言い不機嫌に泣いている。体温37.0℃、呼吸数28/分、脈拍120/分、血圧100/58mmHgであった。 この時点のA君の状態として最も可能性が高いのはどれか。

1: 創部痛はない。

2: 出血が続いている。

3: 創部の感染を起こしている。

4: 尿道カテーテルが閉塞している。

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(78歳、男性)は、尿路感染症(urinary tract infection)による敗血症(sepsis)で入院し、5日が経過した。中心静脈ラインから輸液ポンプを使用して乳酸加リンゲル液が投与され、その側管からシリンジポンプを使用してノルアドレナリンが投与されている。

第106回午後:第113問

その直後、看護師はノルアドレナリンの投与量を医師の指示書で確認した。指示書には、午前6時に2mL/時間から1mL/時間へ投与量の減量の指示が記載されていたが、午前9時の投与量は2mL/時間のままであったことに気が付いた。 このときのAさんに対し看護師がアセスメントする項目で優先度が高いのはどれか。

1: 血圧

2: 尿量

3: 血糖値

4: 呼吸数

- 答え:1

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(72 歳、男性)は、アパートの 1 階に 1 人で暮らしている。家族や親戚はいない。15 年前から心不全 (heart failure) のために利尿薬を毎朝内服している。半年前に要支援 2 の認定を受け、介護予防通所介護を週に 2 回利用している。早朝、A さんは玄関の外で座り込んでいるところを近所の人に発見され救急搬送された。来院時、体温37.4 ℃、呼吸数 20/分、脈拍 98/分、血圧 100/70 mmHg であった。血液検査と尿検査の結果、脱水症と診断された。

第104回午前:第99問

入院後 5 日。A さんの症状は改善し、明日退院する予定である。床頭台の隅に利尿薬が残っていたため看護師が質問すると、A さんは「看護師さんから薬をもらうとすぐ飲んでいるよ」と話した。また、自分の病室を間違えることが数回あった。A さんが在宅療養を継続するために、看護師が介護支援専門員へ伝える情報として優先度が高いのはどれか。

1: 生活リズム

2: 食事の摂取量

3: 服薬管理の状況

4: 脱水症の治療内容

- 答え:3

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(70歳、女性)は1人暮らし。夫とは1年前に死別した。近くの診療所で高血圧症hypertensionと心不全heart failureと診断され、内服治療をしていた。月1回は診療所で内服薬の処方と食事指導や体重測定などの生活指導を受けていたが、時々薬を飲んだことを忘れてしまうことがあった。日常生活は自立しており、認知機能は問題ない。週2日、事務職のパートとして働いており、電車を使って通勤していた。息子(42歳)と娘(37歳)は仕事のため遠方に住んでいる。1か月前からAさんは家事や外出するときに軽い息切れを感じるようになり、2、3日前からは咳と痰が出るようになった。両足のむくみが出てきたため、診療所から自宅近くの病院を紹介され外来受診した。身体所見:意識は清明。身長159cm、体重61.3kg。 体温37.1℃、呼吸数21/分、脈拍95/分、不整、血圧164/96mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉93%(room air)。 両下肢に軽度の浮腫を認めた。

第111回午前:第99問

入院後10日。入院治療により全身状態は改善し、夜間の睡眠もとれるようになったため、Aさんは退院することになった。Aさんは「入院していて体力が落ちてしまい、動くと疲れてしまう」と言っている。また、看護師に「医師から退院したら元の仕事はしてよいといわれました。これまでの生活を続けたいと思っています。また入院するのは嫌なので、今後の生活で気をつけることはありますか」と尋ねてきた。 このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 「薬の管理はお薬カレンダーを使いましょう」

2: 「通勤するときに駅の階段を使いましょう」

3: 「水分は1日2,000mL摂りましょう」

4: 「塩分を1日9g摂りましょう」

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で 2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。

第109回午前:第95問

Aさんは、3か月前に 末期腎不全(end-stage renal failure)の状態で腎代替療法(血液透析)が必要であると腎臓内科の医師から説明された。シャント造設のための入院を予定していたが、仕事が忙しく延期となっていた。1週前から感冒症状があり、体重増加、全身浮腫、全身A怠感、呼吸苦が出現したため、緊急入院となった。透析用のカテーテルを挿入し、緊急血液透析を行った。 入院時の身体所見:体重73kg(1週間で4kg増加)血圧178/105 mmHg。 入院時の検査所見:Hb 9.5g/dL、血清尿素窒素72mg/dL、血清クレアチニン9.0mg/dL、血清カリウム6.8mEq/L、血清ナトリウム138.5mEq/L。 緊急入院時のAさんの胸部エックス線写真(別冊No. 5)を別に示す。Aさんが緊急血液透析となった病態で正しいのはどれか。

1: 貧血(anemia)

2: 心不全(heart failure)

3: 低カリウム血症(hypokalemia)

4: 低ナトリウム血症(hyponatremia)

- 答え:2

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第90問

1,500mLの輸液を朝9時からその日の17時にかけて点滴静脈内注射で実施する。20滴で1mLの輸液セットを用いた場合の1分間の滴下数を求めよ。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

- 答え:63

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(45 歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌 (rectal cancer) と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。

第104回午後:第93問

術後 6 日。ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があった。A さんは、体温 38.2 ℃、呼吸数 20/分、脈拍 82/分、整であった。A さんの状態で最も可能性が高いのはどれか。

1: 腸炎

2: 胆汁瘻

3: イレウス (ileus)

4: 縫合不全

5: 術後出血

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(30 歳、経産婦)は、妊娠 40 週 1 日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後 5 時に体重 3,900 g の女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400 mL であった。分娩後 2 時間のバイタルサインは、体温 37.1 ℃、脈拍 64/分、血圧 124/70 mmHg であった。排尿後の子宮底の位置は臍下 1 横指、収縮良好で帰室した。A さんは午後 8 時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を 500 mL 飲んだ。

第104回午後:第106問

翌朝、A さんは体温 36.8 ℃、血圧 116/66 mmHg であった。就寝後から朝まで排尿はなく、子宮底の位置は臍高であった。A さんの状態で経過観察してよいのはどれか

1: 尿意なし

2: 脈拍 110/分

3: 軟らかく触れる子宮底

4: 会陰切開縫合部の痛み

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午後:第47問

Aさん ( 26歳、男性 )は、大量服薬による急性中毒が疑われ、午後 9時 30分に救急搬送された。呼吸状態と循環動態に異常はないが、意識は低下している。付き添って来た Aさんの母親は「午後 8時に夕食を終えて息子は部屋に戻りました。午後 9時にお風呂へ入るよう声をかけに部屋に行ったら、倒れていたんです。息子はうつ病 (depression)で通院中でしたが、最近は症状が落ち着いていました」と話す。 このときの対応で適切なのはどれか。

1: 気管内挿管を行う。

2: 咽頭を刺激して吐かせる。

3: 胃酸分泌抑制薬を投与する。

4: Aさんの母親にどんな薬を内服していたかを尋ねる。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午後:第70問

Aさん(85歳、女性)は1人暮らし。うっ血性心不全congestive heart failureで臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けている。室温30℃、湿度65%、外気温は32℃、冷房設備はあるが使っていない。 このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 羽毛布団を取り除く。

2: 冷房設備で室温を調整する。

3: 頓用の解熱薬を服用してもらう。

4: 直ちに経口補水液を飲むよう促す。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(58歳、女性)は、 3年前に慢性閉塞性肺疾患(chronicobstructive pulmonary disease)と診断された。3日前に38 .0℃の発熱があった。市販の総合感冒薬を内服して様子をみていたが、昨晩から黄色痰がみられ、息苦しさが増強した。外来を受診したところ肺炎(pneumonia)と診断され、入院した。入院時の状態は、体温 38.2 ℃、呼吸数28 /分、脈拍 92/分、血圧 138/72mmHg。

第101回午前:第99問

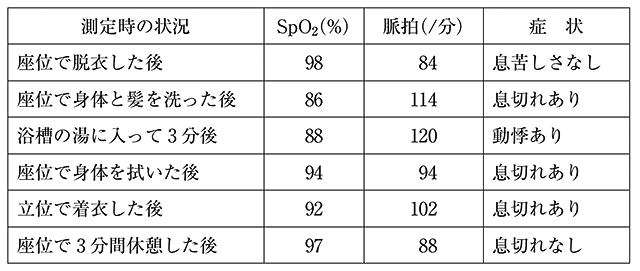

Aさんは、酸素吸入(1l/分)を行いながら入浴することが許可された。看護師は、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍とを測定しながら入浴の見守りを行った。測定時の結果と症状とを表に示す。 次回入浴時の対策で適切なのはどれか。

1: 脱衣時の座位の時間を延長する。

2: 今後の入浴では酸素吸入は必要ない。

3: 浴槽の湯に入る時間を 10分間確保する。

4: 身体を洗った後に休憩してから髪を洗う。

- 答え:4

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(72歳、男性)。妻と2人暮らし。朝6時に、妻が一緒に寝ていたAさんの様子がおかしいことに気付き、救急車を呼んだ。Aさんは病院に搬送された。病院到着時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉 II-10。右片麻痺および失語がみられる。Aさんのバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数20/分、心拍数110/分、血圧150/90mmHg。身長160cm、体重60kg。頭部CTで明らかな異常所見はなく、頭部MRIを行う予定である。

第107回午後:第117問

入院3日の20時、Aさんは覚醒し、点滴を触ったり、経鼻胃管を抜こうとしたりしており、落ち着かない様子である。 担当看護師が最初に行う対応で適切なのはどれか。

1: 身体拘束を行う。

2: 早めに消灯をする。

3: バイタルサインを測定する。

4: 向精神薬の使用を検討する。

- 答え:3

- 科目:看護の統合と実践

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午後:第52問

Aさん ( 42歳、男性 )は、血尿を主訴に泌尿器科を受診した。診察の結果、 Aさんは膀胱鏡検査を受けることになった。 Aさんへの検査についての説明で適切なのはどれか。

1: 「入院が必要です」

2: 「前日は夕食を食べないでください」

3: 「局所麻酔で行います」

4: 「終了後は水分の摂取を控えてください」

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、女性)は、サーフィンが趣味で休日は海岸にいることが多い。Aさんは数ヶ月前から前胸部や腕に皮疹がみられ、日焼け後の疲労も強くなり、先月からサーフィンに行くことができなくなっていた。また数週間前から関節痛、微熱、倦怠感があり、2日前から39度台の発熱が続いたため受診した。血液検査等の結果、全身性エリテマトーデス〈SLE〉(systemic lupus erythematousus)を疑われ、緊急入院になった。

第100回午前:第102問

Aさんの病状が進行したため、メチルプレドニゾロンによるパルス療法が開始された。 Aさんのパスル療法による副作用への看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 病室の外でのマスク着用を勧める。

2: 水分摂取は800ml/日にする。

3: かつらの販売業者を紹介する。

4: 口すぼめ呼吸法を勧める。

- 答え:1

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する