第102回午後第67問の類似問題

A さん(35 歳、初産婦)は、夫と 2 人で暮らしている。妊娠 28 週 2 日、妊婦健康診査で胎盤が内子宮口を全部覆っていると指摘された。自覚症状はない。その他の妊娠経過に異常は認められていない。A さんは、身長 155 cm、体重 56 kg(非妊時体重50 kg)である。

第104回午前:第110問

その後、A さんの妊娠経過は順調で、妊娠 37 週 0 日の午後 1 時から帝王切開術が予定された。手術前日の対応で最も適切なのはどれか。

1: 浣腸を実施する。

2: 夕食を禁食とする。

3: 輸血の準備を確認する。

4: 下肢に間欠的空気圧迫装置を使用する。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第111回午後:第64問

Aさん(32歳、初産婦)は前置胎盤placenta previaのため妊娠37週0日の午前10時から帝王切開術を受ける予定である。 手術前日の看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 浣腸を行う。

2: 夕食が禁食となっているか確認する。

3: 輸血の準備ができているか確認する。

4: 下肢に間欠的空気圧迫装置を装着する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(35 歳、初産婦)は、夫と 2 人で暮らしている。妊娠 28 週 2 日、妊婦健康診査で胎盤が内子宮口を全部覆っていると指摘された。自覚症状はない。その他の妊娠経過に異常は認められていない。A さんは、身長 155 cm、体重 56 kg(非妊時体重50 kg)である。

第104回午前:第111問

A さんは、妊娠 37 週 0 日に帝王切開で体重 2,800 g の児を出産した。術後 3 日、A さんは看護師に「どうすることもできなかったのは分かっているのですが、自然なお産をしたかったです。赤ちゃんを産んだ実感がありません」と話した。看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1: 精神科の受診を勧める。

2: 妊娠期からの振り返りをする。

3: 次の出産で経腟分娩を試みるよう勧める。

4: 数日前に帝王切開術を受けた褥婦に話をしてもらうよう勧める。

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、初産婦)は、妊娠 30週である。今朝から性器出血が少量認められたため外来を受診した。受診時、子宮収縮は1時間に4、5回認められ、Aさんは時々、軽い痛みを訴えた。今までの妊娠経過では、異常は認められていない。身長 160 cm、体重 60 kg(非妊時54 kg)である。

第101回午前:第117問

Aさんは、妊娠 32週に破水した。羊水混濁はない。胎児は頭位である。破水直後の対応として最も適切なのはどれか。

1: 外陰部洗浄を行う。

2: セミファーラー位とする。

3: 胎児心拍モニターを装着する。

4: 帝王切開の術前準備を開始する。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(40歳、初産婦)は妊娠経過に異常がなく、妊娠41週に陣痛発来した。分娩中に臍帯圧迫による胎児機能不全を認めたため緊急帝王切開になった。麻酔は、脊椎麻酔に硬膜外麻酔を併用した。出生した児の体重は3150g、アプガースコアは1分後7点、5分後9点であった。Aさんは、術中の経過に異常はなく、出血量400ml。術直後の検査でHb11.5g/dlであった。

第100回午後:第114問

術後2日目に、Aさんは「頑張ったのに、帝王切開になってしまいとても悲しいです」と話す。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 「過去のことですから忘れましょう」

2: 「お産の経過を振り返ってみましょうか」

3: 「よくあることなので気にする必要はないですよ」

4: 「赤ちゃんが元気だったのでよかったと思ってください」

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白( ± )、尿糖(ー)。浮腫( ± )。Hb 10g/dL、Ht 30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。

第108回午前:第108問

Aさんは夫に付き添われ、妊娠35週4日に妊婦健康診査を受けた。体重62kg、血圧126/76mmHg。尿蛋白(ー)、尿糖(ー)。浮腫( ± )。子宮底長30cm、腹囲88cm。Aさんは看護師に「膝の裏の血管が膨らんで、青く浮き出てきました。夕方になると足がだるくなり、夕食の準備のため立っているとつらくなります」と言う。 Aさんへの指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 「水分を控えましょう」

2: 「体重を減らしましょう」

3: 「ガードルを着用しましょう」

4: 「弾性ストッキングを着用しましょう」

5: 「寝るときは足を高くして横になりましょう」

- 答え:4 ・5

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、初産婦) は、夫(30歳) と2 人暮らし。妊娠25週4日に妊娠糖尿病(GDM)(gestational diabetes mellitus)と診断され、インスリンの自己注射を行っている。胎位が骨盤位であったため妊娠38週2日に予定帝王切開術を受け、3,050g の男児を出産した。麻酔は脊髄くも膜下麻酔で、術中の経過に異常はなく、出血量は480mLであった。弾性ストッキングを着用している。児Apgarr(アプガー)スコアは1分後 8点、5分後10点。児のバイタルサインは直腸温37.3℃、呼吸数45/分、心拍数154/分、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)99%であった。

第108回午後:第107問

手術後1日。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、脈拍68/分、血圧124/66mmHg であった。排ガスはあるが、排便はない。Aさんは膀胱留置カテーテルの抜去後、看護師に付き添われ歩いて室内のトイレに行った。排尿後、すぐにベッドに横になった。Aさんは「起き上がってから頭が痛くなりました。めまいやふらつきはありませんでした」と看護師に話す。子宮底の高さは臍高、子宮は硬く触れ、血性悪露が中等量みられた。後陣痛はない。 Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1: 手術前から着用している弾性ストッキングを脱がせる。

2: 腹部の冷罨法を行う。

3: 床上排泄を促す。

4: 水分摂取を促す。

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第108回午後:第108問

手術後7日。Aさんの術後の経過は良好である。Aさんの母乳分泌は良好で、 母乳で育てていくことを希望している。Aさんは「2年後にもう1人、子どもが欲 しいと思っています。避妊をどうしたらいいでしょうか」と話す。 Aさんに対する看護師の説明で適切なのはどれか。

1: 「子宮内避妊器具(IUD)は使用できません」

2: 「低用量ピルは産後1か月から使用できます」

3: 「母乳を与えている間は避妊の必要はありません」

4: 「コンドームは性生活を再開するときから使用できます」

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(35歳、女性)は、昨年結婚し、夫(50歳)と2人暮らし。最近2か月で5kgの体重減少、首の違和感と息苦しさ、心悸亢進、不眠のため内科を受診した。触診で甲状腺の腫脹、超音波検査で甲状腺内に数か所の石灰化が認められたため、 甲状腺腫瘍(thyroid tumor)の疑いで大学病院に紹介された。 嗜好品:飲酒はビール700ml/日を週5日 趣 味:ジョギングとヨガ

第109回午後:第93問

Aさんは、手術後に甲状腺ホルモン製剤、カルシウム製剤、ビタミンD製剤の内服が開始され、手術後1週で退院することになった。A さんは「退院後の生活で気を付けることを教えてください。私は35歳ですし、夫と年が離れているため、できるだけ早く子どもが欲しいと思っています」と話している。看護師が行うAさんへの1か月後の受診までの生活指導で適切なのはどれか。

1: 「運動は控えましょう」

2: 「1年間は妊娠を控えましょう」

3: 「海藻類の摂取に制限はありません」

4: 「飲酒量は入院前と同じでよいです」

- 答え:3

- 科目:成人看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(40歳、初産婦)は妊娠経過に異常がなく、妊娠41週に陣痛発来した。分娩中に臍帯圧迫による胎児機能不全を認めたため緊急帝王切開になった。麻酔は、脊椎麻酔に硬膜外麻酔を併用した。出生した児の体重は3150g、アプガースコアは1分後7点、5分後9点であった。Aさんは、術中の経過に異常はなく、出血量400ml。術直後の検査でHb11.5g/dlであった。

第100回午後:第113問

術後1日目のAさんの状態は、体温37.2度、脈拍78/分、血圧110/62mmHgであり、腸蠕動音が聴取される。子宮底の位置は臍高では収縮は良好、血性悪露が中等量ある。硬膜外チューブが挿入されており、体動時に創部痛が軽度ある。 Aさんの術後1日目の看護で適切なのはどれか。

1: 禁食

2: 授乳の介助

3: ベッド上安静

4: 子宮底の輪状マッサージ

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

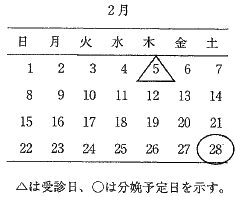

Aさん(30歳、初産婦)はX年2月5日に妊婦健康診査のために来院した。X年2月のカレンダーにAさんの受診日と分娩予定日を示す。

第111回午前:第103問

看護師は、医師からAさんの母子健康手帳に受診時の妊娠週数と日数を記入するよう依頼された。 Aさんの受診時の妊娠週数および日数で正しいのはどれか。

1: 妊娠35週5日

2: 妊娠35週6日

3: 妊娠36週5日

4: 妊娠36週6日

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

第111回午前:第107問

午後0時、助産師が内診したところ、子宮口開大4cmであった。Aさんは陣痛発作時に腰痛を強く訴えている。Aさんの夫(37歳)は、夫婦で出産体験を共有したいと両親学級を受講しており、入院時からAさんに付き添っている。夫はAさんの陣痛発作時、心配そうにAさんの様子を見つめているが、陣痛間欠時にはうとうとしている。訪室した看護師に、夫から「妻が痛がっているのですが、どうすればよいでしょう」と質問があった。胎児心拍数基線は140bpmであった。 このときの看護師の夫への対応で最も適切なのはどれか。

1: 別室での休憩を促す。

2: 分娩経過について説明する。

3: Aさんと病棟内を歩行するように促す。

4: 産痛を緩和するためのマッサージの実施を促す。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第102回午前:第71問

Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠 39週2日で前期破水(premature membrane rupture)と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。 Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1: 入浴を勧める。

2: 歩行を禁止する。

3: 3〜4時間ごとに導尿をする。

4: 3〜4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(30 歳、経産婦)は、妊娠 40 週 1 日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後 5 時に体重 3,900 g の女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400 mL であった。分娩後 2 時間のバイタルサインは、体温 37.1 ℃、脈拍 64/分、血圧 124/70 mmHg であった。排尿後の子宮底の位置は臍下 1 横指、収縮良好で帰室した。A さんは午後 8 時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を 500 mL 飲んだ。

第104回午後:第108問

産褥 5 日。A さんは、体温 37.0 ℃、脈拍 66/分、血圧 118/60 mmHg であった。子宮底の位置は恥骨結合上 3 横指で、収縮は良好であった。児の体重は 3,950 g。直接授乳を行っており、授乳後に児はよく眠っていた。A さんは「本日退院ですが、家で気をつけることは何でしょうか。教えてください」と話す。A さんに対する退院後の指導で最も適切なのはどれか。

1: 「浴槽に入って清潔にしてください」

2: 「蛋白質の少ない食事にしてください」

3: 「悪露が増えたときは受診してください」

4: 「授乳ごとに赤ちゃんへ追加のミルクを飲ませてください」

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第100回午前:第73問

初産婦のAさんは、昨日、妊娠38週3日で2900gの児を出産した。本日は母子同室で過ごしている。Aさんは「母乳で頑張りたいけれど赤ちゃんがうまく吸ってくれない」と言う。乳頭は正常で、乳管開口は左右ともに2本である。 Aさんへの援助で最適なのはどれか。

1: 搾乳を勧める。

2: 母子異室にする。

3: 抱き方を指導する。

4: 人工栄養を勧める。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。

第110回午後:第107問

Aさんは16時15分、3,300gの男児を経腟分娩で出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点。胎盤娩出直後から凝血の混じった暗赤色の性器出血が持続している。この時点での出血量は600mL。臍高で柔らかい子宮底を触れた。脈拍90/分、血圧116/76mmHg。意識は清明。Aさんは「赤ちゃんの元気な泣き声を聞いて安心しました」と言っている。 このときの看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 子宮底の輪状マッサージを行う。

2: 膀胱留置カテーテルを挿入する。

3: 水分摂取を促す。

4: 全身清拭を行う。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午後:第108問

Aさんの分娩経過は以下のとおりであった。 2時00分 陣痛周期10分 4時00分 入院 15時00分 分娩室入室 15時30分 子宮口全開大 16時00分 自然破水 16時15分 児娩出 16時30分 胎盤娩出 Aさんの分娩所要時間はどれか。

1: 12時間30分

2: 14時間15分

3: 14時間30分

4: 16時間30分

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

第111回午前:第108問

Aさんの分娩は順調に進行した。午後5時に破水し、午後6時には子宮口開大8cmとなった。「便が出そうです。もう、これ以上頑張れない」と陣痛発作時には全身に力が入っている。 このときの看護師の声かけで正しいのはどれか。

1: 「リラックスするためにお風呂に入りましょう」

2: 「赤ちゃんのために我慢しましょう」

3: 「トイレに行って排便しましょう」

4: 「息を吐いて力を抜きましょう」

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(24歳、初産婦、会社員)は、現在、両親と妹の4人で暮らしている。パートナー(24歳、会社員)と結婚する予定である。Aさんは、妊娠8週の妊婦健康診査で「朝起きると気持ちが悪くあまり食べられません。台所から食べ物の匂いがするだけで吐き気がします」と話している。

第106回午後:第102問

Aさんは、妊娠23週に結婚し、パートナーの家に転居した。翌週の妊婦健康診査で、Aさんは「最近は、結婚や引っ越しで忙しかったです。これから新しい環境に慣れていきたいと思っています」と話した。妊娠経過は順調である。 このときに看護師がAさんに対して説明する内容で優先度が高いのはどれか。

1: 保育所の選択

2: 乳房の手入れ

3: 側臥位での睡眠

4: 妊婦健康診査の受診頻度

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん ( 75歳、女性 )は、娘と 2人で暮らしている。 5年前に Alzheimer〈アルツハ イマー〉病 (Alzheimer disease)と診断された。半年前から食欲不振が続き体重減少がみられ受診した。検査の結果、胃癌 (gastric cancer)と診断され胃全摘出術が行われた。入院時の改訂版長谷川式簡易知能 評価スケール〈HDS-R〉16点、 Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点。

第103回午後:第98問

術後 1週間が経過した。 Aさんは日中は病室で眠っていることが多いが、夜間は病棟内の廊下を徘徊している。 Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。

1: 朝は無理に起こさない。

2: 午後にレクリエーション活動を計画する。

3: 夕食の時間を就寝前に変更する。

4: 夜間は病室の天井の電気をつけておく。

- 答え:2

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する