第101回午後第75問の類似問題

A さん(35 歳、初産婦)は、夫と 2 人で暮らしている。妊娠 28 週 2 日、妊婦健康診査で胎盤が内子宮口を全部覆っていると指摘された。自覚症状はない。その他の妊娠経過に異常は認められていない。A さんは、身長 155 cm、体重 56 kg(非妊時体重50 kg)である。

第104回午前:第111問

A さんは、妊娠 37 週 0 日に帝王切開で体重 2,800 g の児を出産した。術後 3 日、A さんは看護師に「どうすることもできなかったのは分かっているのですが、自然なお産をしたかったです。赤ちゃんを産んだ実感がありません」と話した。看護師の対応として最も適切なのはどれか。

1: 精神科の受診を勧める。

2: 妊娠期からの振り返りをする。

3: 次の出産で経腟分娩を試みるよう勧める。

4: 数日前に帝王切開術を受けた褥婦に話をしてもらうよう勧める。

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午前:第65問

在胎 38 週に正常分娩で出生した児で、体重 2,400 g の児が体重 3,000 g の児に比べて起こしやすい症状はどれか。

1: 高血糖

2: 心雑音

3: 低体温

4: 無呼吸

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

第111回午前:第106問

入院時のAさんと胎児の状態で正しいのはどれか。

1: 過期産である。

2: 高年妊婦である。

3: 胎児心拍数基線は正常である。

4: 低出生体重児となる可能性が高い。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊婦38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母子同室を開始しており、母乳育児を希望している。

第108回午前:第111問

産褥4日。Aさんは乳頭を児にうまくくわえさせられず「上手におっぱいがあげられない。退院してからも続けていけるか心配です」と言う。Aさんの乳房からは移行乳の分泌がみられる。児の体重は3,040g、排尿は5回/日、排便は4回/日である。 Aさんへの授乳時のアドバイスとして、適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 3時間ごとに授乳させる。

2: 児が前屈姿勢になるように支える。

3: 児が啼泣している時に授乳させる。

4: 児の舌の上に乳頭がのるようにくわえさせる。

5: 児が大きく口を開けたタイミングで乳頭をくわえさせる。

- 答え:4 ・5

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(36歳、2回経産婦)は正常な妊娠経過で、妊娠37週2日に2600gの児を正常分娩した。分娩の所要時間は3時間40分、出血量は250ml、会陰裂傷はない。

第100回午後:第110問

生後3日目。児の体重は2450g、体温37.3度、呼吸数52/分、心拍数134/分である。顔面、胸部の皮膚に黄染がみられ、血清総ビリルビンは10.0mg/dl。児の皮膚は乾燥しており、手首の皮膚が一部剥離している。昨日の児の排便は4回の黄緑色の軟便、排尿回数は6回であった。 児のアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 低出生体重児である。

2: 排泄は正常である。

3: アレルギー反応がみられる。

4: バイタルサインは正常である。

5: 黄疸は生理的範囲を逸脱している。

- 答え:2 ・4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。

第110回午前:第92問

Aさんは入院し、手術を受けた。手術室から病室への帰室後1時間、Aさんのバイタルサインは、体温35.9℃、呼吸数16/分、いびき様呼吸、脈拍60/分、血圧145/87mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(鼻腔カニューレ3L/分酸素投与下)。大きな声で呼ぶと開眼し、簡単な指示に従うことができる。尿量は70mL/時、血糖値128mg/dLであった。 看護師が優先して対処すべきAさんの症状・徴候はどれか。

1: 体温35.9℃

2: いびき様呼吸

3: 血圧145/87mmHg

4: 尿量70mL/時

5: 血糖値128mg/dL

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

在胎38週4日、骨盤位のため予定帝王切開術で出生した男児。看護師はインファントラジアントウォーマー下で児の全身を観察した。羊水混濁はなかった。 身体所見: 身長49.0cm、体重2,900g、頭囲33.0cm、胸囲32.0cm。直腸温37.8℃、呼吸数55/分、心拍数150/分。大泉門は平坦、骨重積なし、産瘤なし、頭血腫なし。胎脂は腋窩にあり。筋緊張は強く、四肢は屈曲位。皮膚は厚い。うぶ毛は背中の1/2にあり。耳介は硬い。精巣は両側ともに完全に下降。外表奇形はなし。 検査所見: Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点。臍帯動脈血pH7.30。

第107回午前:第104問

出生後2時間。児のバイタルサインを確認したところ、直腸温37.5℃、呼吸数75/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉87%であった。心雑音はなし。鼻翼呼吸および呻吟がみられた。四肢末端にチアノーゼあり。 この児の状態で考えられるのはどれか。

1: 胎便吸引症候群〈MAS〉(meconium aspiration syndrome)

2: 呼吸窮迫症候群〈RDS〉(respiratory distress syndrome)

3: 心室中隔欠損症〈VSD〉(ventricular septal defect)

4: 新生児一過性多呼吸〈TTN〉(transient tachypnea of newborn)

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第100回午前:第73問

初産婦のAさんは、昨日、妊娠38週3日で2900gの児を出産した。本日は母子同室で過ごしている。Aさんは「母乳で頑張りたいけれど赤ちゃんがうまく吸ってくれない」と言う。乳頭は正常で、乳管開口は左右ともに2本である。 Aさんへの援助で最適なのはどれか。

1: 搾乳を勧める。

2: 母子異室にする。

3: 抱き方を指導する。

4: 人工栄養を勧める。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第85問

新生児の養育に関する親への指導で適切なのはどれか。 2 つ選べ。

1: 「体温 37.0 ℃で受診させましょう」

2: 「沐浴は児が満腹のときに行いましょう」

3: 「授乳後は顔を横に向けて寝かせましょう」

4: 「衣類は大人よりも 1 枚少なくしましょう」

5: 「オムツはおなかを締めつけないように当てましょう」

- 答え:3 ・5

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(36歳、経産婦)は、夫と長男(3歳)との3人で暮らしている。妊娠40週0日、午前9時にAさんは陣痛開始のため入院した。このときは未破水であった。午後1時、体温36.8 ℃、脈拍64/分、血圧126/70 mmHg であった。Aさんに分娩監視装置を装着したところ、陣痛間欠4分、胎児心拍数基線は140 bpmで、一過性徐脈はみられなかった。午後2時、破水感があり医師が診察したところ、子宮口は7cm開大であり、羊水の流出がみられた。

第105回午前:第110問

午後2時30 分、Aさんは3,300 g の女児を正常分娩した。分娩時の出血量は200 mLであった。産褥3日、体温37.0 ℃、脈拍76/分、血圧118/60 mmHgであった。血液データは、Hb 11 g/dL、Ht 35 % であった。子宮底の位置は臍下2横指で硬く、赤色の悪露がみられた。乳房は左右とも張り、乳管の開口数は3本ずつで黄色の乳汁が分泌している。乳頭の伸びは少なく児が吸啜するまでに時間がかかっている。 看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 鉄分の多い食事を勧める。

2: 子宮底に冷罨法を行う。

3: 乳頭のケアを行う。

4: 授乳を中止する。

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん (31歳、初産婦)。妊娠40週1日。Aさんは午前5時に、陣痛間欠10分、陣痛発作10秒となり入院した。入院時の内診所見は子宮口1cm開大で、未破水であった。

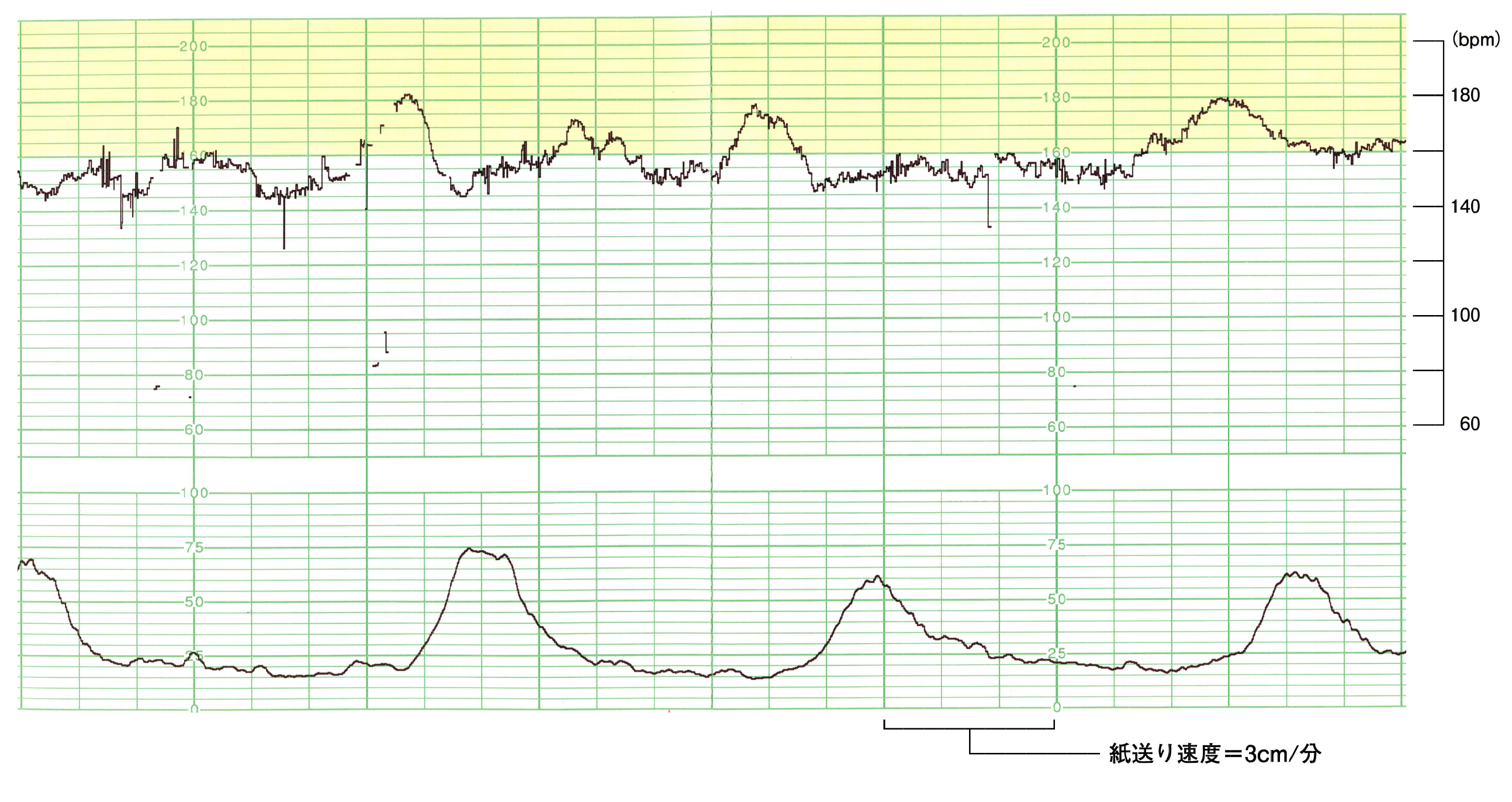

第107回午前:第117問

Aさんは、午後2時に子宮口が4cmまで開大し、破水した。このときの胎児心拍数陣痛図を別に示す。 胎児心拍数陣痛図の情報で正しいのはどれか。

1: 陣痛間欠4分

2: 陣痛発作10秒

3: 母体脈拍数50/分

4: 胎児心拍数基線150〜160bpm

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃんは39週0日に体重3000gで出生した。両親との3人家族である。顔貌(がんぼう)などの特徴や心室中隔欠損があることからダウン症候群(Down’s syndrome)が強く疑われた。

第100回午前:第111問

その後、Aちゃんはダウン症候群(Down’s syndrome)であると診断された。7か月児健康診査のためにAちゃんと母親が来院した。Aちゃんは常に口を開け、舌を出している。乳歯はまだ生えていない。首はすわっているが、お座りはできない。体重6850g、哺乳量は650~700ml/日である。 Aちゃんの離乳食の開始時期で適切なのはどれか。

1: これからすぐに

2: 乳歯が生え始めてから

3: 体重が7500gになってから

4: お座りができるようになってから

- 答え:1

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(36歳、2回経産婦)は正常な妊娠経過で、妊娠37週2日に2600gの児を正常分娩した。分娩の所要時間は3時間40分、出血量は250ml、会陰裂傷はない。

第100回午後:第111問

産褥5日目。Aさんは「この子は上の子たちに比べて小さく、母乳を吸う力も弱く、授乳後に母乳が残った感じがします。授乳回数は1日10回ぐらいで、夜中は2回くらい授乳しています。今後どうしたらよいでしょう」と話す。児の体重は2530gである。 Aさんへの対応で適切なのはどれか。

1: 「授乳を3時間ごとにしましょう」

2: 「このままの授乳で様子をみましょう」

3: 「母乳を飲ませた後にミルクを飲ませましょう」

4: 「おっぱいがすっきりするまで授乳後に毎回搾りましょう」

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第109回午後:第58問

乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。

1: 体温37.0℃

2: 呼吸数35/分

3: 心拍数60/分

4: 血圧88/60mmHg

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb 13.9 g/dL、Ht 44 %、白血球9,500/μL、尿素窒素31 mg/dL、クレアチニン0.7 mg/dL、Na 141 mEq/L、K4.8 mEq/L、Cl 94 mEq/L、随時血糖900 mg/dL。動脈血ガス分析は、pH 7.21、BE-12.3、HCO3-10.9 mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。

第105回午後:第103問

入院時のバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数20/分、脈拍120/分、整、血圧110/68 mmHgであり、点滴静脈内注射が開始された。 入院時のAちゃんの状態で注意すべき所見はどれか。2つ選べ。

1: 冷汗

2: 浮腫

3: 悪寒

4: 意識障害

5: 皮膚の弾力性の低下

- 答え:4 ・5

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第104回午後:第78問

A さん(28 歳、初産婦)は、妊娠 11 週である。身長 160 cm、体重 52 kg(非妊時体重 50 kg)である。現在は身体活動レベルⅠ(非妊時は身体活動レベルⅡ)で妊娠経過は順調である。現時点で非妊時と比べて食事に付加することが望ましいのはどれか。

1: 糖質

2: 葉酸

3: 蛋白質

4: カリウム

5: カルシウム

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(34歳、初産婦)は順調な妊娠経過であった。妊娠40週5日の午前8時、10分毎の規則的な子宮収縮を主訴に来院し、医師の診察の結果、入院となった。入院時の胎児心拍数基線は130bpm、胎児の推定体重は3,300gであった。

第111回午前:第107問

午後0時、助産師が内診したところ、子宮口開大4cmであった。Aさんは陣痛発作時に腰痛を強く訴えている。Aさんの夫(37歳)は、夫婦で出産体験を共有したいと両親学級を受講しており、入院時からAさんに付き添っている。夫はAさんの陣痛発作時、心配そうにAさんの様子を見つめているが、陣痛間欠時にはうとうとしている。訪室した看護師に、夫から「妻が痛がっているのですが、どうすればよいでしょう」と質問があった。胎児心拍数基線は140bpmであった。 このときの看護師の夫への対応で最も適切なのはどれか。

1: 別室での休憩を促す。

2: 分娩経過について説明する。

3: Aさんと病棟内を歩行するように促す。

4: 産痛を緩和するためのマッサージの実施を促す。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊婦38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母子同室を開始しており、母乳育児を希望している。

第108回午前:第109問

産褥2日。乳房の緊満はなく、熱感がある。初乳から移行乳へと変化している。Aさんの児の抱き方はぎこちなく、乳頭をくわえさせるのに時間がかかっている。産褥1日から2日にかけた24時間で、14回の直接授乳をしている。児の体重は3,060g で、体重減少率は4.4%、排尿は3回/日、排便は2回/日である。Aさんは「あまり母乳が出ていないようですが、人工乳を足した方がよいですか」と看護師に相談した。 この時、看護師がアセスメントする項目で最も重要なのはどれか。

1: 直接授乳の回数

2: 母乳の分泌状態

3: 児の体重減少率

4: 児の排泄状況

- 答え:3

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A君(2歳6か月、男児)。両親との3人暮らし。脳性麻痺(cerebral palsy)と診断され、自力で座位の保持と歩行はできず専用の車椅子を使用している。話しかけると相手の目を見て笑顔を見せ、喃語を話す。食事はきざみ食でスプーンを使うことができるが、こぼすことが多く介助が必要である。排泄、清潔および更衣は全介助が必要である。

第106回午前:第103問

定期受診のため外来を受診した。バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数32/分、心拍数120/分、血圧108/48mmHg であった。両上肢と手関節は屈曲、両下肢は交差伸展し、背を反らしており、全身が緊張している。母親は看護師に「Aは、便は出ない日がありますが大体毎日出ています。時々夜遅くまで眠らない日がありますが日中は機嫌良くしています」と話した。 母親に指導すべき内容で優先度が高いのはどれか。

1: 感染予防

2: 筋緊張の緩和

3: 排便コントロール

4: 呼吸機能の悪化予防

5: 睡眠パターンのコントロール

- 答え:2

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

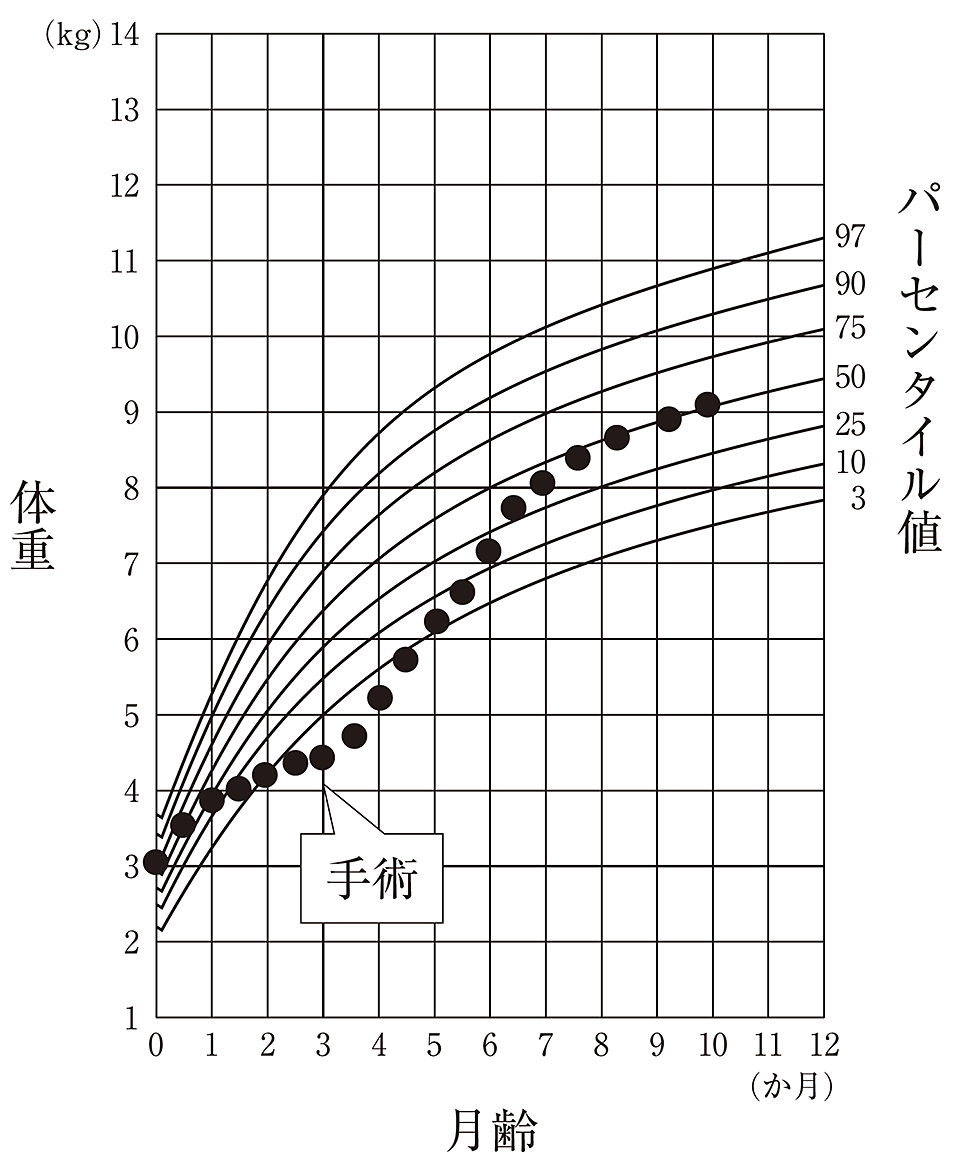

第105回午前:第53問

Aちゃん(生後10か月、男児)は、先天性心疾患(congenital heart disease)のため手術を受けた。Aちゃんの体重の変化を図に示す。 手術後から現在までの体重の変化に対する評価で適切なのはどれか。

1: 体重増加の不良

2: 過度な体重増加

3: 標準的な体重増加

4: キャッチアップ現象

- 答え:4

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する