第111回午後第103問の類似問題

Aちゃん(2歳0か月、女児)。昨日から下痢と嘔吐とを繰り返し、食事が摂(と)れなくなったため、母親に抱かれて小児科外来を受診した。診察の結果、ウイルス性胃腸炎(viral gastroenteritis)と診断され入院した。入院時、体温38.2℃、呼吸数36/分、心拍数136/分であった。1週前の保育所の身体計測では身長89cm、体重12.0kgであった。個室隔離とし、点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。

第102回午前:第118問

Aちゃんの体重を測定したところ11.6kgであった。皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる。尿検査のため採尿パックを貼ると黄色の尿が10ml採取された。Aちゃんは、診察と処置が行われている間、ずっと母親に抱かれて泣いており、涙で頬を濡(ぬ)らしていた。 Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。

1: 脱水症状はない。

2: 軽度脱水である。

3: 中等度脱水である。

4: 重度脱水である。

- 答え:2

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。 現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症hypertrophic pyloric stenosisが疑われ入院した。 身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。 検査所見:白血球9,600/μL。Na131mEq/L、K3.4mEq/L、Cl86mEq/L、CRP0.1mg/dL。

第110回午後:第100問

Aちゃんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

1: 脱水症dehydrationは軽度である。

2: 非胆汁性嘔吐である。

3: 炎症反応の上昇がある。

4: 出生後の体重増加は良好である。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃんは、在胎37週0日に正常分娩で体重3,200 gで出生した。AちゃんのApgar〈アプガー〉スコアは 1分後 9点、 5分後 10点であった。出生時は、体温 37.1℃、呼吸数 42/分、心拍数 154/分であり、頭部に産瘤があった。 Aちゃんの両親の血液型は B型 Rh(+)である。

第103回午前:第106問

生後 1日。Aちゃんは、体重 3,100 g、体温 37.0℃、呼吸数 38/分、心拍数 142/ 分で、皮膚に黄染はみられない。 Aちゃんは看護師の手指が手掌に触れると握り締めた。オムツ交換時には、暗緑色の便が少量みられた。 Aちゃんの状態として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 早産児である。

2: 頻脈がみられる。

3: 移行便がみられる。

4: 把握反射がみられる。

5: 生理的体重減少の範囲である。

- 答え:4 ・5

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午前:第108問

生後 5日、午前 9時に沐浴が行われた。Aちゃんは、体重 3,210 g、体温 36.9℃、呼吸数 36/分、心拍数 138/分である。昨日は排尿 7回、排便 5回であった。眼脂は認めない。午前 11時に母児ともに退院予定である。退院前の Aちゃんへの処置で優先度が高いのはどれか。

1: 殿部の清拭

2: 哺乳量の測定

3: 抗菌薬の点眼

4: ビタミン K2シロップの与薬

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第103回午前:第107問

生後 3日。Aちゃんは母乳をよく飲み、体重 3,050 g、体温 37.2℃、呼吸数 34/分、心拍数 136/分である。昨日は排尿 6回、排便 4回であった。 Aちゃんの母親は、A ちゃんの顔の黄染を心配している。 Aちゃんの血液検査データは血清総ビリルビン 13 mg/dlである。 Aちゃんの母親への説明で適切なのはどれか。

1: 「生理的な黄疸です」

2: 「早発性の黄疸です」

3: 「光線療法を受けると思います」

4: 「頭のこぶで黄疸が強くなります」

- 答え:1

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(72 歳、男性)は、アパートの 1 階に 1 人で暮らしている。家族や親戚はいない。15 年前から心不全 (heart failure) のために利尿薬を毎朝内服している。半年前に要支援 2 の認定を受け、介護予防通所介護を週に 2 回利用している。早朝、A さんは玄関の外で座り込んでいるところを近所の人に発見され救急搬送された。来院時、体温37.4 ℃、呼吸数 20/分、脈拍 98/分、血圧 100/70 mmHg であった。血液検査と尿検査の結果、脱水症と診断された。

第104回午前:第97問

A さんは看護師に「頭がふわふわして歩けない。めいもする。昨日の夜から気持ちが悪くなり、朝までに 2 、 3 回吐いた。体に力が入らない」と話した。A さんの脱水症について追加で情報収集すべき内容で最も適切なのはどれか。

1: 昨日の経口摂取量

2: 排尿の自立状況

3: 生活活動強度

4: 睡眠の状況

- 答え:1

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A さん(52 歳、女性、専業主婦)は、夫と 2 人の息子との 4 人で暮らしている。A さんは内向的な性格であり、順番にまわってきた町内会の役員を引き受けたことで悩むことが多くなった。 2 か月前から食欲不振と不眠が続いている。 1 か月前から家事ができなくなり、死んでしまいたいと言い始めたため、夫が付き添って精神科を受診したところ、うつ病 (depression) と診断された。

第104回午後:第109問

A さんは「いつも体がだるくて、何もしたくない。生きていても皆に迷惑がかかるだけだ」と話す。体重減少と長期間続く不眠のため、疲れ果てた様子をみせていることから、その日のうちに入院し、薬物治療が開始された。入院当日の観察項目で優先度が高いのはどれか

1: 清潔状態

2: 水分摂取量

3: 意識レベル

4: 他者との交流状況

- 答え:2

- 科目:精神看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(99歳、女性)は、特別養護老人ホームに入所している。脳卒中(stroke)の後遺症で左片麻痺がある。肺炎(pneumonia)をきっかけに寝たきりになり、食事摂取量が低下した。Aさんは「私はここで最期を迎えたい。痛い思いはしたくない。死ぬときは苦しまないようにしてもらいたい」と何度も話すようになった。娘夫婦と孫とが頻繁に面会に来ている。医師が家族に回復の見込みが低いことを伝え、家族は特別養護老人ホームでの看取りに同意した。

第101回午後:第104問

Aさんはほとんど食事を摂(と)らなくなり、尿量も減少してきた。自発的な動きが減少し、傾眠状態となった。Aさんの家族への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1: 「状態が不安定なのでケアは職員で行いますね」

2: 「これからはご家族が目を離さないでくださいね」

3: 「刺激せず、なるべくそっとしておいてくださいね」

4: 「これからの経過について説明しますね」

- 答え:4

- 科目:老年看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

A ちゃん(生後 4 か月、女児)は、 4 、 5 日前から鼻汁と咳嗽とが出現し、今朝から 38.0〜39.0 ℃の発熱があり水分摂取が困難になったため受診した。検査の結果、RS ウイルス抗原陽性で急性細気管支炎 (acute bronchiolitis) と診断され入院した。入院時、口唇色と顔色はやや不良、呼吸数 60/分、心拍数 150/分、血圧 90/52 mmHg で、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88 %であった。血液検査データは、赤血球 480 万/μL、Hb 12.8 g/dL、Ht 39 %、白血球 12,000/μL、CRP 5.5 mg/dL。動脈血液ガス分析は、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉45 Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉58 Torr であった。胸部エックス線撮影で肺野に異常陰影は認められない。

第104回午後:第101問

A ちゃんは点滴静脈内注射が開始された。処置中、A ちゃんは嗄声で啼泣したが流涙はなく、激しく抵抗することもなかった。処置後に病室に戻ったが、皮膚の弾性が低下しており活気がない。看護師が A ちゃんの呼吸状態と併せて観察する項目で優先度が高いのはどれか。

1: 哺乳力

2: 排尿の有無

3: 排便の有無

4: 瞳孔の大きさ

5: 眼瞼結膜の色調

- 答え:2

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

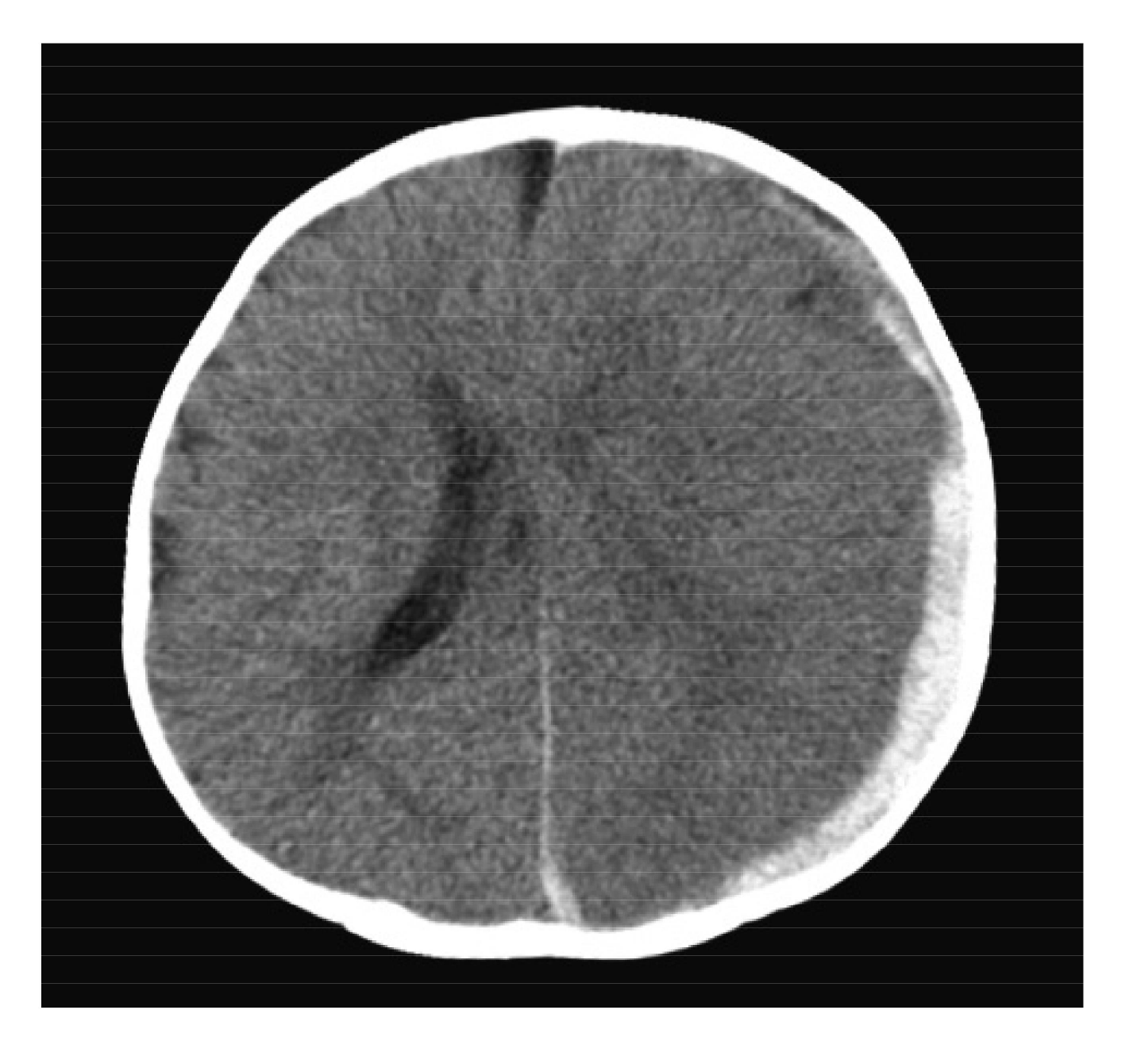

第107回午前:第53問

Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを別に示す。 Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

1: 急性脳症(acute encephalopathy)

2: てんかん(epilepsy)

3: 硬膜下血腫(subdural hematoma)

4: 細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(92歳、女性)は、脳梗塞cerebral infarctionの後遺症のため要介護4で、2年前から特別養護老人ホームに入所している。入所時は、日常生活は全介助で、話しかけるとうなずいたり首を振るなど自分の意思を伝えることができた。Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた。家族は週1回、面会に来ていた。入所時に、Aさんは「延命処置を望まない」、家族は「できるだけ長生きしてほしい」と言っていた。 最近、ほとんど食事を摂らなくなり、閉眼していることが多く、看護師や施設職員の声かけに対する反応が徐々に鈍くなってきた。家族が面会時に声をかけると、目を開け、うなずくなどの意思表示がある。Aさんの状態から、医師と相談し看護師は看取りの準備が必要であると判断した。

第110回午前:第99問

3日後、Aさんは声かけに全く反応しなくなったため、看護師は死期が迫っていると判断した。 看護師が観察するAさんの状態はどれか。

1: 尿量の増加

2: 流涎の増加

3: 下痢便の出現

4: 下顎呼吸の出現

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

在胎39週4日で、正常分娩で出生した児。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水をふき取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。体温37.5 ℃、呼吸数56/分、心拍数150/分、呼吸音は異常なし。看護師は観察を終え、温めておいたベビー服を着衣させ、同様に温めておいた寝具を用いて準備をしたコットに児を寝かせた。コットは壁際や窓辺を避け、空調の排気口からの風が当たらない場所に配置した。

第109回午前:第111問

生後3日。看護師が朝の観察を行った時の児の状態は、体温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数130/分。体重2,680g。顔面と胸部の皮膚に黄染が認められる。その他の部位は淡紅色である。手関節と足関節の皮膚に落屑がある。尿は6回/日、便は2回/日で移行便である。児の状態で生理的特徴から逸脱しているのはどれか。

1: 体温

2: 呼吸数

3: 皮膚色

4: 体重減少率

5: 皮膚の落屑

- 答え:4

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第110回午前:第54問

Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群nephrotic syndromeと診断されステロイド治療の方針となった。 現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

1: 水分摂取を促す。

2: 病院内を散歩して良いと伝える。

3: 糖分の摂取制限があることを伝える。

4: 一時的に満月様顔貌になることを説明する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第102回午前:第85問

生後4日の新生児の状態で正常を逸脱しているのはどれか。

1: 臍帯が乾燥している。

2: 体重減少が7%である。

3: 黒緑色の便が排泄されている。

4: 排気とともに少量の母乳を吐く。

5: 皮膚が乾燥し一部がはがれている。

- 答え:3

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(58歳、男性)は、 3年前に直腸癌 (rectal cancer) と診断され、手術を受けてストーマを造設 した。その後Aさんは直腸癌 (rectal cancer) を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部の癌性疼痛 を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院していた。 Aさんは「自宅で療養したい。痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない」と在宅療養を希望した。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を 1日 2回内服し、食事は食べたいものを少量ずつ食べているが、摂取量が減少している。 Aさんの家族は 56歳の妻と他県で仕事をしている長女である。

第103回午前:第117問

Aさんの傾眠傾向が強まり、時々無呼吸がみられるようになった。Aさんは食事や水分の摂取量は少ないが、疼痛を訴えることはない。 Aさんの妻は「できればこのまま自宅でみていきたい」と話している。 Aさんを自宅で看取るための訪問看護師の対応として適切なのはどれか。

1: 高カロリー輸液の開始を医師と相談する。

2: 24時間の継続した観察を Aさんの家族へ指導する。

3: 仕事を辞めて介護を行うように Aさんの長女を説得する。

4: 今後起こりうる身体症状の変化を Aさんの家族へ説明する。

- 答え:4

- 科目:在宅看護論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(25歳、初産婦)は、正常な妊娠経過で妊娠 39週5日に3,100 gの児を分娩した。分娩所要時間 16時間 30分、出血量は 300 m l。会陰切開・縫合術を受けた。

第101回午後:第111問

生後3日。Aさんの児は母乳のみを哺乳している。体重 2,850 g。体温 37.3 ℃、心拍数 156 /分、呼吸数50 /分で周期性呼吸がみられる。児の全身観察では乳房の軽度腫脹がみられる。児の昨日の哺乳回数は 12回であった。排便は2回で移行便であり、排尿は4回であった。 児の観察結果で正常を逸脱している所見はどれか。

1: 排尿回数

2: 体重減少率

3: 乳房の腫脹

4: 周期性呼吸

- 答え:1

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(5歳、男児)は、両親と2歳の妹と4人で暮らしている。Aちゃんは、1歳のときにてんかん(epilepsy)と診断され、抗てんかん薬を服用していた。数日前から、失禁を伴う意識消失発作がみられるようになったため、検査と治療の目的で入院した。母親によると、抗てんかん薬を飲ませるのを忘れてしまうことがあったという。Aちゃんは、幼稚園に通っており、外で遊んだり絵本を見たりすることが好きである。知的発達の遅れはみられない。

第101回午前:第112問

Aちゃんは、入院後、突然意識が消失して動作が止まる 10秒程度の発作が1日に数回みられているが、その他は元気に過ごしている。Aちゃんへの看護で正しいのはどれか。

1: 排泄時には付き添う。

2: 食事はきざみ食とする。

3: ベッド上で安静とする。

4: 日中は病室を薄暗くしておく。

- 答え:1

- 科目:小児看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(78歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らしである。脳血管障害後遺症による右片麻痺があり、車椅子への移乗は部分介助、要介護2である。排泄はポータブルトイレを利用している。Aさんと妻はなるべく家で過ごしたいと考え、自宅での介護はすべて妻が行っている。長女(会社員)が県内に在住しているがAさんの介護はしていない。訪問看護を週1回利用するのみで、他のサービスは利用していない。最近、妻の腰痛が悪化し、妻から訪問看護師に「主治医から介護の負担を軽減するように言われました。でも夫は家から出たくないし、私も夫をどこかに預けるのは不安です。どうしたらよいでしょうか」と相談があった。

第110回午前:第116問

サービス導入後1か月。今朝、妻から訪問看護師に「夫の身体が震えています。よだれを垂らして、目が合わないです」と連絡があった。訪問看護師が訪問すると、Aさんの震えは止まっており、Aさん自身は「何が起きていたのか覚えていない」と言う。訪問時の体温36.0℃、呼吸数18/分、脈拍82/分、血圧130/62mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)であった。妻によると、2日間排便がなく、尿量1,500mL/日、尿の性状は黄色透明とのことだった。 妻からの連絡時にAさんに起きていたと考えられる状態はどれか。

1: 感染

2: 脱水

3: 便秘

4: けいれん

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aさん(28歳、女性、会社員)は、結婚後1年で夫と2人で暮らしている。仕事上の役割も増えている。次回月経予定日を2週過ぎても月経がみられないため、勤務先近くの産婦人科クリニックを受診した。月経周期は28日型で、最終月経は3月2日から4日間であった。診察の結果、妊娠と診断された。

第105回午後:第108問

Aさんの次回の受診は4週後になった。Aさんは「数日前から朝起きたときやおなかがすいたときに吐き気がします。次の受診までに私の体にどのような変化が起こるのでしょうか」と話した。 看護師のAさんに対する説明で最も適切なのはどれか。

1: 「体がかゆくなります」

2: 「おりものが多くなります」

3: 「仰向けで寝ていると気分が悪くなります」

4: 「下肢にけいれんが起こりやすくなります」

- 答え:2

- 科目:母性看護学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎acute bronchiolitisと診断され、去痰薬が処方された。

第110回午後:第104問

Aちゃんは、発熱が続き、哺乳量が減ってきたため2日後に再度来院した。来院時、体温39.4℃、呼吸数60/分、脈拍154/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、口唇色と顔色はやや不良であった。胸部エックス線撮影で肺炎像は認められない。Aちゃんは、経口摂取不良と呼吸困難のため、母親が付き添って入院することとなった。酸素吸入と点滴静脈内注射が開始された。 入院前のAちゃんについて母親から収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

1: 去痰薬の内服状況

2: 最終排尿の時間

3: 皮膚搔痒の有無

4: 排便の状況

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する